2025年5月12日,中国科学院等离子体物理研究所在安徽省科技创新大会获安徽省科学进步奖特等奖1项(“EAST大科学装置千秒级稳态高参数等离子体关键技术及工程应用”项目)、科学技术进步奖一等奖1项(“磁约束聚变电源系统百兆瓦、长脉冲补偿调控关键技术与应用”项目)、安徽省科学技术合作奖1项。

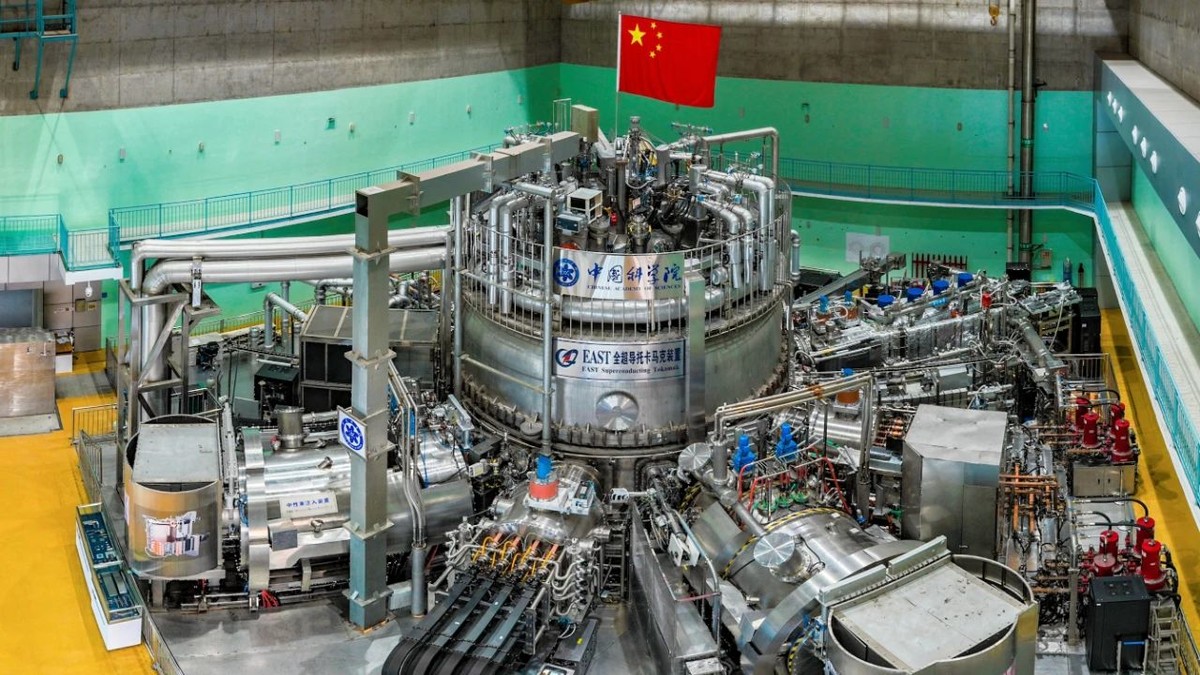

就在今年1月20日,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)再次创造新的世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越。

一、实验室概况

中国科学院等离子体物理研究所(Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences,ASIPP),简称“等离子体所”,成立于1978年9月,现隶属于中国科学院合肥物质科学研究院。其前身为 “合肥受控热核反应研究实验站”,主要从事高温等离子体物理、磁约束核聚变工程技术及相关高技术研究和开发,以探索、开发、解决人类无限而清洁的新能源—受控热核聚变能为目标,是中国热核聚变研究的重要基地。

中国科学院合肥物质科学研究院(Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences)是中国科学院所属大型的综合性科研机构之一,由安光所、等离子体所、固体所、智能所、强磁场中心、核能安全所、健康所7个研究单元组成。其科研方向包括等离子体物理、磁约束核聚变工程、大气环境光学遥感、激光与光电子科学技术、强磁场科学与技术、环境科学与工程、先进核能、生物物理、转化医学、先进诊疗技术、材料科学与工程、人工智能与机器人、智慧农业技术等。

二、研究领域

等离子体所主要从事高温等离子体物理、磁约束核聚变工程技术及相关高技术研究,具体包括:

- 高温等离子体物理:这是等离子体所的核心研究领域之一,主要研究等离子体在高温、高密度等极端条件下的物理性质、行为规律以及相关的物理过程,如等离子体的产生、加热、约束、稳定性、输运等,为核聚变能源的开发和研究提供理论基础。例如,在托卡马克装置上进行的各种实验,深入探究等离子体的约束和加热机制,以实现更高效、更稳定的核聚变反应。

- 磁约束核聚变工程技术:聚焦于核聚变反应堆的关键工程技术研究,包括超导磁体技术、大功率电源技术、遥控操作系统技术、等离子体诊断技术、微波加热及电流驱动技术等。这些技术的发展对于构建和运行核聚变反应堆至关重要,等离子体所在这些领域都取得了显著进展,如成功研制出多种高性能超导磁体、大功率脉冲电源等设备,并应用于EAST等装置中。

- 低温等离子体物理及应用研究:涵盖了低温等离子体的基础物理研究以及在多个领域的应用探索。在基础研究方面,致力于理解低温等离子体的物理特性、化学反应及其与物质的相互作用机制;在应用研究方面,积极推动低温等离子体技术在环境、新能源、化工、新材料、生物医学等领域的应用开发,如利用低温等离子体进行废气处理、水处理、材料表面改性、生物杀菌等,取得了多项具有自主知识产权的高新技术成果。

三、组织架构

等离子体所设有14个研究室,3个中心(技术中心、研制中心和淮南新能源中心),1个专项办公室(重大专项联合办公室)、1个综合管理部门(综合管理办公室)和多家高技术企业。这14个研究室分别是:

- 装置主机工程研究室(一室):研究方向主要包括超导电工、低温绝缘、遥操作维护、热工水力与结构安全、核能科学、大型超导磁体运行安全和真空装备等,包括设计并制造聚变装置磁体电源和辅助加热电源等等。

- 电源及控制工程研究室(二室):研究方向拓展为综合电机电器、高电压工程、变流技术、电力电子学、精密电气测量、自动控制、继电保护、接地技术和电磁兼容等多专业和学科,技术研究范围包括各种大功率高稳定度直流电源及快速控制技术、高功率电力电子技术应用、高储能超导磁体的失超保护设计等。

- 应用超导工程技术研究室(三室):研究方向包括超导材料/导体/磁体综合性能测试技术、聚变超导磁体及导体研制技术、市场化超导应用技术等。

- 聚变堆物理设计与先进磁约束装置研究室(四室):研究方向主要包括聚变堆堆芯物理设计与前沿物理研究、聚变堆工程设计研究(超导磁体与低温系统)、先进偏滤器与内部部件工程研究。

- 等离子体理论与数值模拟研究室(五室):致力于托卡马克等离子体物理实验的数据分析解释、理论预测、独立程序发展、相关基础理论的研究以及参与EAST物理实验。研究方向主要包括等离子体波加热和电流驱动理论与模拟、MHD理论与模拟、输运理论与模拟以及边界等离子体物理、等离子体不稳定性及其控制方面等。

- 托卡马克物理实验研究室(六室):主要依托托卡马克装置开展等离子体物理实验研究,关注等离子体的约束、加热、输运等关键物理过程,以及高性能等离子体的产生与维持等,为聚变能源的实现提供实验依据。

- 计算机应用研究室(七室):研究方向主要包括:装置运行控制、等离子体控制、AI在聚变控制中的应用、数据采集、数据信息服务、电磁测量、电磁兼容、控制模拟及实验等。

- 低温工程与技术研究室(八室):研究方向主要包括为大、中型氦低温系统的设计与优化研究,大中型氦制冷机设计研究,低温大型超导磁体的超临界氦迫流冷却与测试技术,低温测量及控制技术,低温关键设备的设计研究以及聚变装置中的低温技术等。

- 诊断研究室(九室):研究方向主要包括高温等离子体诊断、EAST等离子体物理实验、面向聚变堆的先进诊断技术及物理、核技术与环境保护、诊断技术领域拓展及推广应用。

- 微波技术研究室(十室):研究方向主要是热核聚变等离子体微波加热系统工程技术研究、高功率微波技术研究、波与等离子体相互作用实验研究以及高功率稳态微波设备自主研发。

- 等离子体应用研究室(十一室):研究方向主要包括各类低温等离子体源的开发和研制;利用等离子体育种和合成生物学为手段,进行微生物菌种的创制、发酵过程控制、产物分离分析及终端产品的研究和产业转化;放射性元素在环境介质中的化学行为研究以及纳米复合材料高效选择性去除放射性元素和重金属离子;等离子体降解气、液、固三相介质中各种危害物质的机理研究;等离子体活性粒子的性质以及其与相关生物物质的作用机理等方面。

- 聚变堆材料与部件研究室(十二室):主要从事边界等离子体和偏滤器物理、等离子体与壁材料相互作用、偏滤器和包层材料/部件研发等。内设四个研究组:功能材料组、结构部件组、PMI组、直线装置组。

- 中性束注入研究室 (十三室):主要研究内容涉及等离子体物理与工程(束与等离子体相互作用)、强流离子源物理与工程、束传输物理、束线工程、束诊断理论、测控、低温、真空、高电压及防护、电力电子、机械设计及制造、核工程与核技术等学科领域。

- 聚变堆包层与安全研究中心(十四室):主要研究聚变堆增殖包层系统设计与关键技术研发、聚变堆核与辐射安全及防护、聚变堆氚燃料循环与安全等研究方向。

四、聚变装置

等离子体所先后已建成四个托卡马克装置:

HT-6B:是我国较早建成的常规磁体托卡马克装置之一,为我国磁约束核聚变研究奠定了基础,为后续装置的研发和实验积累了宝贵经验。HT-6B是一个小型圆截面、空芯变压的托卡马克装置,其大半径和小半径分别为0.45m和0.125m。

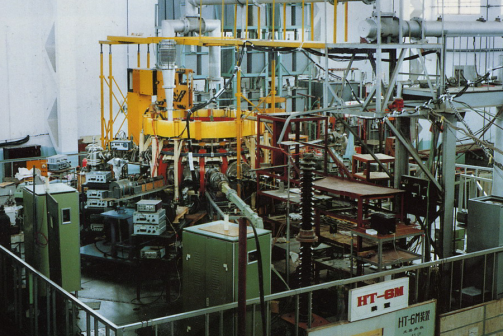

HT-6M:20世纪80年代在HT-6B的基础上进行了升级改造,自行设计、研制 的中国首个具备空芯变压器与薄壁真空室物理结构的小型托卡马克装置。装置主要设计参数:等离子体大半径0.65m,小半径0.2m,纵向磁场1.5T,最大等离子体电流为150KA,放电时间100ms。2018年,为响应国家“一带一路”合作倡议,由等离子体所代表中国向泰国捐赠HT-6M装置主机并帮助其完成各子系统的设计,并更名为TT-1。2023年5月在泰国核技术研究所完成安装并开启实验调试。

HT-7:又名“合肥超环” ,是我国第一个圆截面超导托卡马克核聚变实验装置,它的建成使我国成为继俄、法、日之后第四个拥有超导托卡马克装置的国家,标志着我国在超导托卡马克技术研发和实验方面取得了重大突破,为我国开展稳态、先进聚变反应堆研究创造了重要条件。HT-7托卡马克装置是在引进俄罗斯T-7装置的基础上,经重新设计、研制,1994年成功建成HT-7超导托卡马克装置,这是一个可产生长脉冲高温等离子体的中型聚变研究装置,也是我国建成并投入运行的首个超导托卡马克装置。 装置主要设计参数:等离子体大半径1.22m,小半径0.3m,环向磁场2.5T,最大等离子体电流为0.3MA。

EAST:即“东方超环” ,世界上第一个非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置,具有多项自主创新技术和独特的工程设计。EAST的成功建设和运行,实现了稳态高约束模等离子体运行等重大成果,多次创造等离子体运行的世界纪录,为国际热核聚变实验堆ITER的建设和运行提供了重要的科学依据和技术支持,也为我国未来聚变堆的建设和运行积累了丰富经验。其等离子体大半径1.7m,小半径0.4m、磁场3.5T、最大等离子体电流1.5m。

除此之外,等离子体所还参与建设了南昌大学球形托卡马克装置(NCST)、紧凑型聚变实验装置(BEST)和聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)。

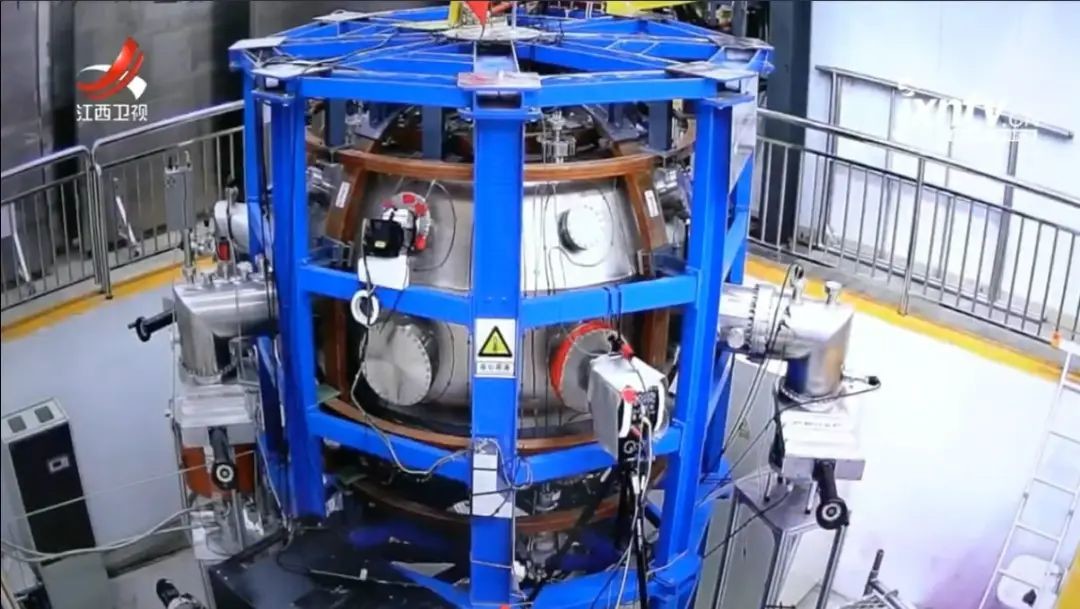

NCST:是我国首个自主设计制造,首个探索压缩融合启动等离子体电流的球形托卡马克装置。2021年1月12日首次成功放电,填补了江西省在磁约束聚变基础实验研究领域的空白。该装置的核心参数为:等离子体大半径0.4m,小半径0.24m,环向磁场0.36T,最大等离子体电流为100KA。

BEST:全称Burning plasma Experimental Superconducting Tokamak,将在EAST装置的基础上首次演示聚变能发电,引领燃烧等离子物理研究,为中国聚变能的发展做出前瞻性和开创性贡献。今年5月1日,BEST项目工程总装仪式启动,预计2027年建成,届时将会成为世界首个紧凑型聚变能实验装置。

CRAFT:《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》优先部署的大科学装置,将于今年年底全面建成。建成后,将成为国际聚变领域参数最高、功能最完备的综合性研究及测试平台,为聚变实验堆和示范堆核心部件的研发及建设保驾护航,为国家能源、信息、健康、环境等交叉前沿领域提供研究平台和强大的技术支撑。

五、参与国际项目

ITER:仅次于国际空间站的跨国合作项目。等离子体所作为ITER中国工作组的重要单位之一,承担了ITER的导体、校正场线圈、超导馈线、电源、诊断等采购包任务和总装任务,产品以优异的性能指标通过国际评估,质量100%满足ITER要求,进度在七方参与国家中居前列,创造多项第一。

WEST:法国磁约束聚变研究所旗下的一个超导托卡马克装置。2016年,等离子体所圆满交付WEST装置的ICRH天线。2020年9月,向CEA交付了WEST装置的456个下偏滤器面对等离子体的钨部件(W-PFUs)。

DIII-D:General Atomics负责运营的美国国家聚变设施(美国最大的磁约束聚变装置:DIII-D)。2015年3月,等离子体所承担设计研发的DIII-D装置3D线圈"超级电源"项目(额定容量7.2MW/450V/16kA)启动。2016年6月底全部交付,11月初进行了脉冲放电演示,取得圆满成功。

参考资料:

- https://ipp.cas.cn/xwdt/tpxw/202505/t20250512_542823.html

- http://www.ipp.cas.cn/dwgk/bsjj/

- http://www.ipp.cas.cn/jgsz/

- http://www.ipp.cas.cn/dakexuegongcheng/ht_7/

- https://www.ncu.edu.cn/info/1052/73151.htm