7月30日,Helion Energy宣布首座商业聚变电厂Orion启动建设工作。近日,公司首席执行官David Kirtley发文,讲述了如何在不实现点火的情况下产生聚变电力。

Helion Energy成立于2013年,总部位于美国华盛顿州埃弗雷特,由等离子体物理专家David Kirtley、Chris Pihl、George Votroubek和John Slough联合创立。公司以“脉冲式场反位形 FRC+磁压缩”的磁惯性混合方案为技术路径,以氘(Deuterium)和氦-3(Helium-3)为燃料,目标实现商业化发电。

- 2014年,建成第四代原型机——Grande,实现4T磁场,并达到5KeV的等离子体温度。

- 2015年,首次在从脉冲磁系统中实现回收95%的磁能回收。

- 2018年,建成第五代原型机——Venti,产生了7T的磁场,并在高密度下实现2KeV的离子温度。

- 2020年,建成第六代原型机——Trenta,展示了有史以来最大、能量最高的高β和 FRC聚变等离子体。Trenta将FRC等离子体压缩至8T以上,等离子体温度大于9keV,并证明等离子体约束足以发电。

- 2021年,OpenAI创始人Sam Altman个人投资3.75亿美元。

- 2022年,第七代原型机——Polaris开始建造。

- 2023年,与微软签署全球首个聚变电力采购协议(PPA),承诺2028年提供50MW电力,该项目已于2025年7月30日宣布正式开建。

- 2025年1月,宣布完成4.25亿美元的新一轮融资,公司估值达到54亿美元,累计融资规模超过10亿美元。

以下是David Kirtley原文:

通常来说,核聚变的成败常以 “点火” 为衡量标准。这一说法不无道理——近年来最受关注的核聚变成果,便源自美国国家点火装置(NIF)。

自大学等离子体物理课程入门阶段起,点火就被视作终极目标。它已深深融入我们对聚变能源的认知框架:所谓成功,即创造出温度极高、约束极佳的等离子体,使其能通过聚变反应实现自我加热,无需外部能量输入即可持续运行,且所产生的能量规模庞大,以至于如何转化为电力、如何高效加热燃料等工程问题,均被视作次要考量。

然而在Helion Energy,我们的目标并非仅实现大规模聚变或产生能量,而是打造世界所需的产品——清洁的基荷电力。而要达成这一目标,点火并非必要条件。

一、什么是点火?

聚变输出的提升可视为一系列阈值的逐步突破。其中核心指标为 “三重积”,即燃料密度、温度与约束时间的乘积,它决定了聚变反应发生的概率。

随着三重积的提升,首先会达到第一个阈值:热核聚变。此时会产生显著的聚变反应,其规模足以进行测量与量化,且该反应模式具备向发电机层面扩展的潜力。Helion Energy的创始人(编者注:John Slough)于2011年通过感应等离子体加速器(Inductive Plasma Accelerator,IPA)便已突破这一阈值。

第二个阈值是使反应过程输出的热能超过输入能量。若进一步提高三重积,聚变反应将达到这样一种状态:聚变产物(如α粒子)对等离子体的加热速率,超过等离子体的冷却速率,这一状态即 “自加热” 阈值。

继续提升则会达到点火状态:此时等离子体的自我加热足以抵消所有能量损失,无需外部加热,聚变能量也将大幅增长。

我们将这种状态称为 “燃烧等离子体”—— 这无疑是一项重大的物理里程碑,但与发电目标存在显著距离,因为在上述任一阶段,均存在实现发电的可能。

二、非点火聚变

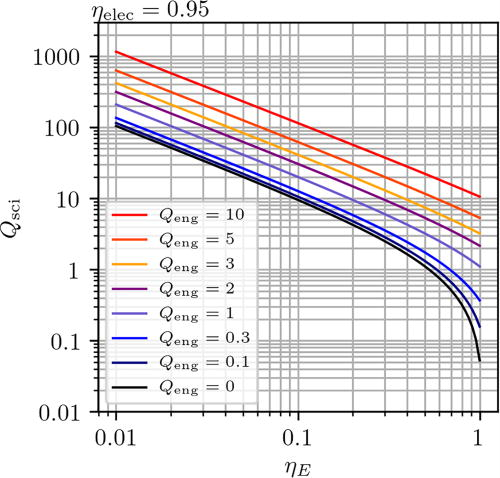

并非所有聚变模式都完全相同,也并非所有聚变系统都需以点火为前提。诚如 Sam Wurzel与Scott Hsu在《Physics of Plasmas》期刊一文所阐述的(编者注:论文题目《Progress toward fusion energy breakeven and gain as measured against the Lawson criterion》):若脉冲后95%的输入能量可被回收(即电效率ηelec),且电能向热能的转换效率(ηE)较高,那么即便科学能量增益(Qsci)<1,净电力产出(Qeng)仍可实现。

Wurzel与Hsu将Qsci定义为聚变反应释放功率与外部加热功率的比值,其涵盖等离子体加热、热损失与辐射损失、聚变能量产生等物理过程,并假定所有加热能量均在过程中损耗。Qeng则定义为输送至电网的电功率与用于加热、维持、控制及聚合聚变等离子体的输入(循环)电功率的比值。顺带说明,我们尽量避免对Q值展开讨论,因相关术语与定义易陷入逻辑循环,这也正是我们将核心目标明确为发电的原因。

凭借高效的加热技术及对输入电能的回收再利用,聚变增益的压力将大幅降低。要实现电力产出,无需突破点火阈值,甚至无需达到科学意义上的能量平衡。这正是Helion Energy技术路线的核心基础。我们的聚变系统被设计为在这一区间高效运行,使我们能在较低聚变产额下实现发电,且无需依赖点火。

三、无需点火的三大关键因素

Helion Energy的聚变系统以高效为核心设计原则,因此无需达到点火即可实现发电。具体机制如下:

1.直接能量转换

Helion Energy通过磁学方式回收聚变能量,而非热学途径。我们的系统省去了将聚变热能转化为蒸汽、再转化为机械运动、最终转化为电能的所有中间环节。当聚变在我们的场反位形(FRC)等离子体中发生时,高温等离子体会发生膨胀,对周围磁场产生反作用力。这种反作用力会在线圈中感应出电流(类似电动汽车的再生制动原理),直接将电能反馈至系统。更重要的是,我们会尽可能回收输入的电能,因此聚变仅需弥补无法回收的少量能量即可。

这种直接能量转换方式无需汽轮机或冷却塔,不仅减小了系统的体积、复杂度与成本,还使我们能在远低于传统要求的聚变产额下实现发电。

2.高比压

比压β(beta)是等离子体压力与磁压的比值。多数聚变系统的比压不超过 10%,而Helion Energy的FRC等离子体可实现高比压,比值接近1(即 100%)。

这意味着我们可通过相对温和的磁场约束高压等离子体,其效率极高:磁场每输入1个单位能量,等离子体中即可获得近1个单位能量。

高比压使我们能以更少的输入获得更多输出,这进一步降低了对高聚变产额的需求,同时为D-He3等先进聚变燃料的应用创造了条件。

3.脉冲运行

与试图长期维持等离子体的稳态聚变装置不同,Helion Energy的系统采用短脉冲运行模式,每个脉冲持续时间不足1毫秒。

这种短脉冲模式规避了连续运行系统面临的诸多约束与稳定性问题,同时使整个聚变过程更接近热机的工作原理:等离子体经压缩、反应、膨胀后,对磁场产生反作用力,进而实现发电。由于每个脉冲快速且独立,我们无需等离子体通过点火实现自我维持,仅需每个脉冲中的聚变能量超过系统内部损耗即可。这一目标更易实现且便于控制。

四、发电是核心目标

在Helion Energy,我们并非致力于建造能实现最大规模聚变的装置,而是致力于打造能产生最多电力的系统。

我们的优化方向是 “实现发电所需的最少聚变量”,而非 “突破最极端的物理里程碑”。这为商业化聚变提供了一条可行路径,避开了点火与维持燃烧等离子体所涉及的复杂物理难题。

相反,我们选择直面工程挑战。诸如快速脉冲开关、电力电子设备及磁控技术等,虽具难度,但均有解决之道。

这种 “降低物理风险、加大工程投入” 的权衡,使我们能够加速推进研发。我们坚信,这也是实现聚变真正目标——将电力输送至电网——的关键所在。

原文链接:

- https://www.helionenergy.com/articles/how-to-make-fusion-electricity-without-ignition/