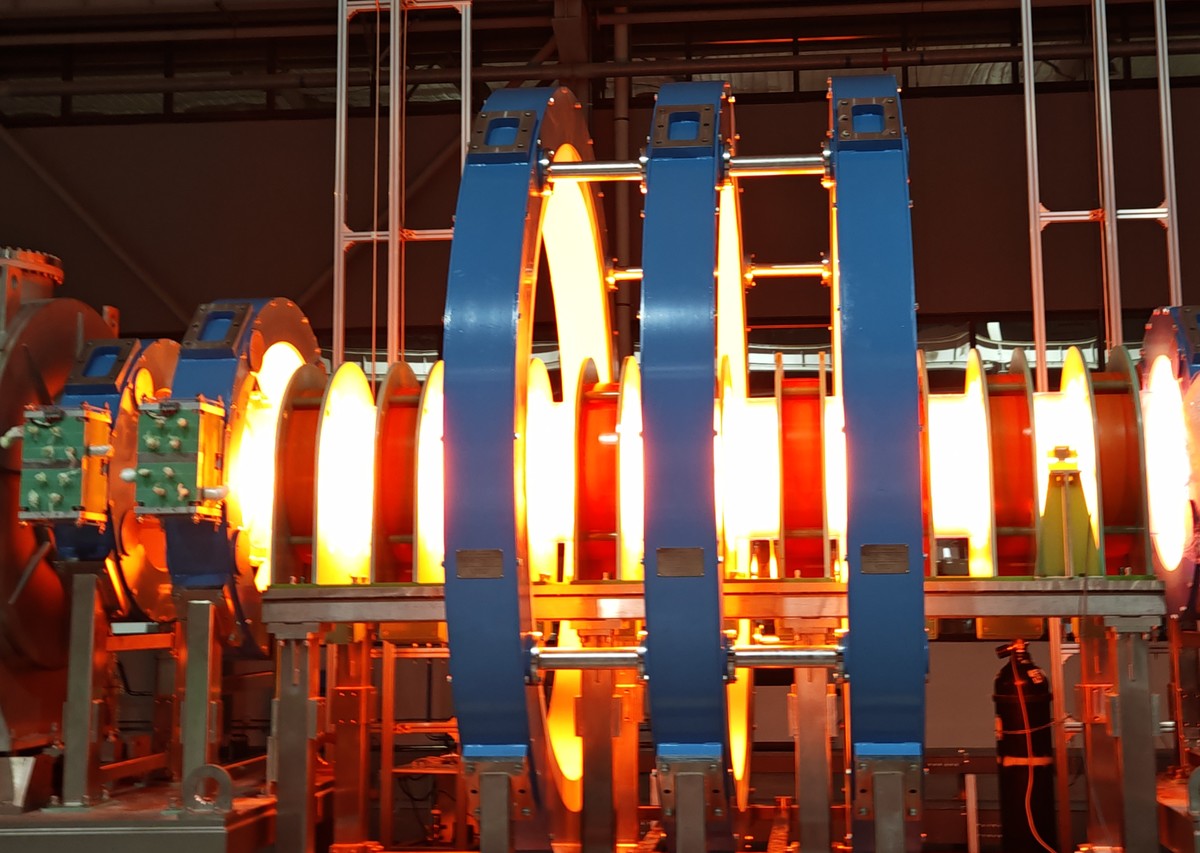

7月18日,中国首家直线型场反位形可控核聚变公司——瀚海聚能在成都研发中心举办HHMAX-901主机建成暨等离子体点亮仪式,这标志着我国聚变实验装置再添新军,同时也代表直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。

一、对标Helion,系国内首家场反位形商业化公司

瀚海聚能,成立于2022年12月,总部位于四川成都,是中国首家直线型场反位形可控核聚变公司,对标美国Helion Energy,致力于加速实现聚变能源商业化的科学技术,为人类带来清洁、安全、廉价的终极能源。公司聚焦有低成本商业发电优势的场反位形装置及其配套的等离子源与诊断系统软硬件研发,为未来商业聚变发电堆提供高性价比、高可靠性的核心组件和整体解决方案,同时早期通过聚变技术研发重点发展中子源中间产品。

公司创始团队核心成员来自于中国科学技术大学等离子体物理与聚变工程系、清华大学工程物理系,拥有多名国际知名可控核聚变工程专家。公司与中国科学技术大学、核工业西南物理研究院、四川大学、华中科技大学、南京工业大学、中科院等离子体所等均已开展密切合作,是国内从事磁约束可控核聚变的顶尖团队之一。

创始人兼董事长项江,中国科学技术大学等离子体专业本硕博,2006年毕业,曾任职于中国工程物理研究院北京应用物理与计算数学研究所十二年,担任副研究员。先后参与激光惯性约束聚变多项国家级重大专项的实验设计和理论研究工作,具有二十余年可控核聚变各主流技术方向的研究和工作经验。

二、首台装置点亮,开启研发与商业化进程

不同于环形结构的托卡马克,场反位形装置呈直线型,其基本原理是:通过等离子体自身产生的磁场与外部磁场相互作用,形成封闭的环形磁场结构来约束高温高压等离子体,进而实现可控核聚变反应。该技术路线具有以下优势:

- 更低的建造与运行成本:无需庞大的环向磁场线圈,磁体用量减少80%以上,装置体积缩小50%,建造成本约为托卡马克的1/5-1/10;采用铜导线磁体(非超导磁体),运维成本显著降低。

- 更高的能量效率:等离子体自组织特性减少能量损耗,相同磁场强度下聚变功率输出可达托卡马克的100-1000倍;兼容氢-硼等先进燃料,燃料利用率更高,能量转换效率提升30%。

- 更快的商业化进程:结构简单、模块化设计,从研发到示范电站的周期比托卡马克缩短50%以上;美国Helion Energy、TAE等公司计划在2028-2030年实现商业化供电的规划。

- 更强的稳定性与安全性:无环向磁场导致的电流破裂风险,等离子体约束稳定性显著提升;线性结构便于主动控制,可快速响应异常情况。

本次点亮的HHMAX-901,从2024年6月开始立项,8月正式开始启动物理设计,参数对标国际领先的同类装置,经过多次物理与工程上的设计迭代,于2025年2月正式固化设计,进入工程建造阶段,先后完成了装置的全部真空系统以及支撑系统的建造、装配,并通过了真空检漏以及绝缘耐压测试。

等离子体点亮成功意味着装置已具备后续场反实验基础。接下来,瀚海聚能将以HHMAX-901装置为载体,系统性推进新型可控核聚变技术研发、加速核心器件突破、孵化沿途商业化产品。

三、产业链协同,目标2030年代实现发电

启动仪式上,瀚海聚能与成都国光电气股份有限公司、成都旭光电子股份有限公司、深圳王子新材料股份有限公司正式签订战略合作协议,将在聚变装置真空系统、智能控制快速开关、电源领域展开深度合作,构筑核心产业链,加速推动核聚变商业化。

HHMAX-901只是瀚海聚能的第一步,公司将在中短期内聚焦核医疗(如硼中子俘获治疗BNCT)、中子成像、核废料处理等“非发电”任务,目标2025年底前形成商业化落地,2026-2028年间形成一定的营收规模。除了在核医疗、中子照相等领域的应用,中子源同时为聚变行业急需的第一壁材料中子辐照测试、氚增殖方案验证等提供实验平台。

而在发电部分,瀚海聚能计划从2026年开始规划建造第二代装置,2030年底前与核电业主合作,建设聚变示范电站,完成50MW量级的能量输出。

轻舟资本合伙人刘煜铠表示:“HHMAX-901的成功点亮,是瀚海聚能发展史上的一项重大里程碑,也迈出了商业化坚实的一步。我们期待能够见证瀚海聚能从一家有实力的公司成长为伟大的公司,推动“终极能源”最终造福全人类。”

项江表示:“国际能源署(IEA)在最新报告中指出,到2050年,全球电力需求预计将会增长3倍。在这样的时代背景下,谁掌握了核聚变,谁就掌握了未来人员的钥匙。瀚海聚能将以更低的建造成本、更快的工程迭代速度、更快的应用部署,推动可控核聚变商业发电目标早日实现。”