近日,由中国科学院合肥物质院等离子体所自主研制的ITER校正场磁体系统首对中部校正场线圈(SCC1和SCC3)完成全部装配及测试任务,正式启运法国ITER总部。与此同时,最后一套校正场线圈内馈线部件也已竣工交付。

一、校正场线圈系统

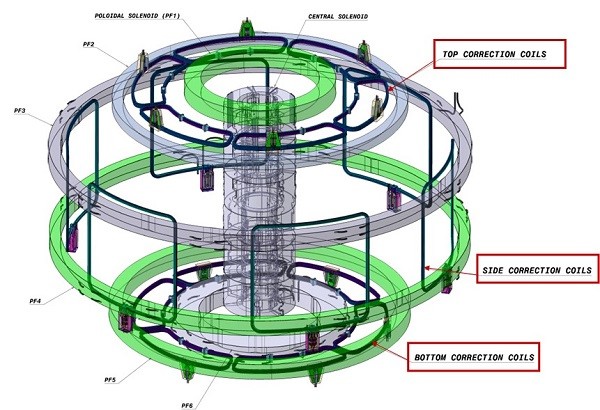

校正场线圈(CC)是ITER重要的磁体系统之一,也是中国迄今为止承接的ITER磁体制造采购包中最为完整的一个,由中国100%自主承担。该系统主要用于补偿纵场和极向场线圈的制造误差及其接头、引线等的装配误差引起的磁场位形偏离。

截至目前,等离子体所已完成超过97%的校正场线圈的制造任务,加之此次交付的两个中部线圈,累计已完成14个线圈的交付工作,剩余4个中部线圈也将陆续在年内完成最终测试并交付。

自2010年肩负ITER校正场线圈研制任务以来,等离子体所项目团队历经多年联合攻关,不断寻求突破创新,先后完成了线圈绕制、氦冷却管焊接、真空压力浸渍(VPI)、线圈盒封焊等多项关键技术认证,取得累累硕果,例如:

- 独创超导磁体氦回路断续控温手工焊技术,在±269℃极端温域实现焊缝精度±0.05毫米,较ITER标准提升3倍;

- 开发20kW高功率激光深熔焊工艺,解决了校正场线圈的焊接变形问题并大幅缩短焊接制造周期;

- 突破ITER级316LN奥氏体不锈钢钢板/型材的国产化,终结我国高端聚变材料依赖进口的历史。

二、磁体馈线系统

4月11日,由等离子体所承担的最后一套校正场线圈内馈线部件竣工交付,这也标志着ITER磁体馈线系统中所有超大部件的研制顺利完成。

ITER磁体馈线系统是ITER磁体系统的重要组成部分,主要为聚变堆磁体传输能量和冷却介质,以及提供控制信号的反馈,同时在故障态下作为磁体储能的泄放通道,确保磁体能量的及时安全泄放,被称为磁体系统的“生命线”。由等离子体所100%自主制造及测试,也是国内承接的工程复杂程度最高的采购包,共计31套,总重约1600吨。

作为磁体馈线系统中尺寸最大的部件,校正场线圈内馈线共有9套,由直径16米、高度3米的半环结构组成。该内馈线作为馈线传输的最终段,直接与校正场线圈(补偿磁体系统由于制造和装配造成的磁场误差)相连接,超导尺寸下的接口精度仍需达到±2.5毫米,超导部件需保证10千伏直流耐压下绝缘电阻不小于500兆欧和5千伏局部放电测试中小于6纳库仑,接头盒电阻小于5纳欧。

针对以上苛刻要求,项目团队创新发展了针对大尺寸部件的全包络高精度测量网络、半叠包预浸渍带绝缘工艺、纯铟搭接的超导接头盒等技术,关键部件超导接头盒小于0.5纳欧,领先于业界同行。项目团队自承接ITER磁体馈线系统采购包任务以来,至今已经完成了85%的馈线系统采购包任务,相继攻克了68KA高温超导电流引线、低温超导接头、低温绝缘材料等“卡脖子”技术,累计交付馈线系统大部件上百套,总重超1400吨,关键部件国产化率从31%提升至100%,凸显了中国聚变工程实力,实现了从技术追赶到国际引领的跨越。

除了中国,近期由美国承担的ITER第五个中央螺线管模块业已完成制造与测试,启程发往法国。今年3月,美国已完成所有支撑部件交付。

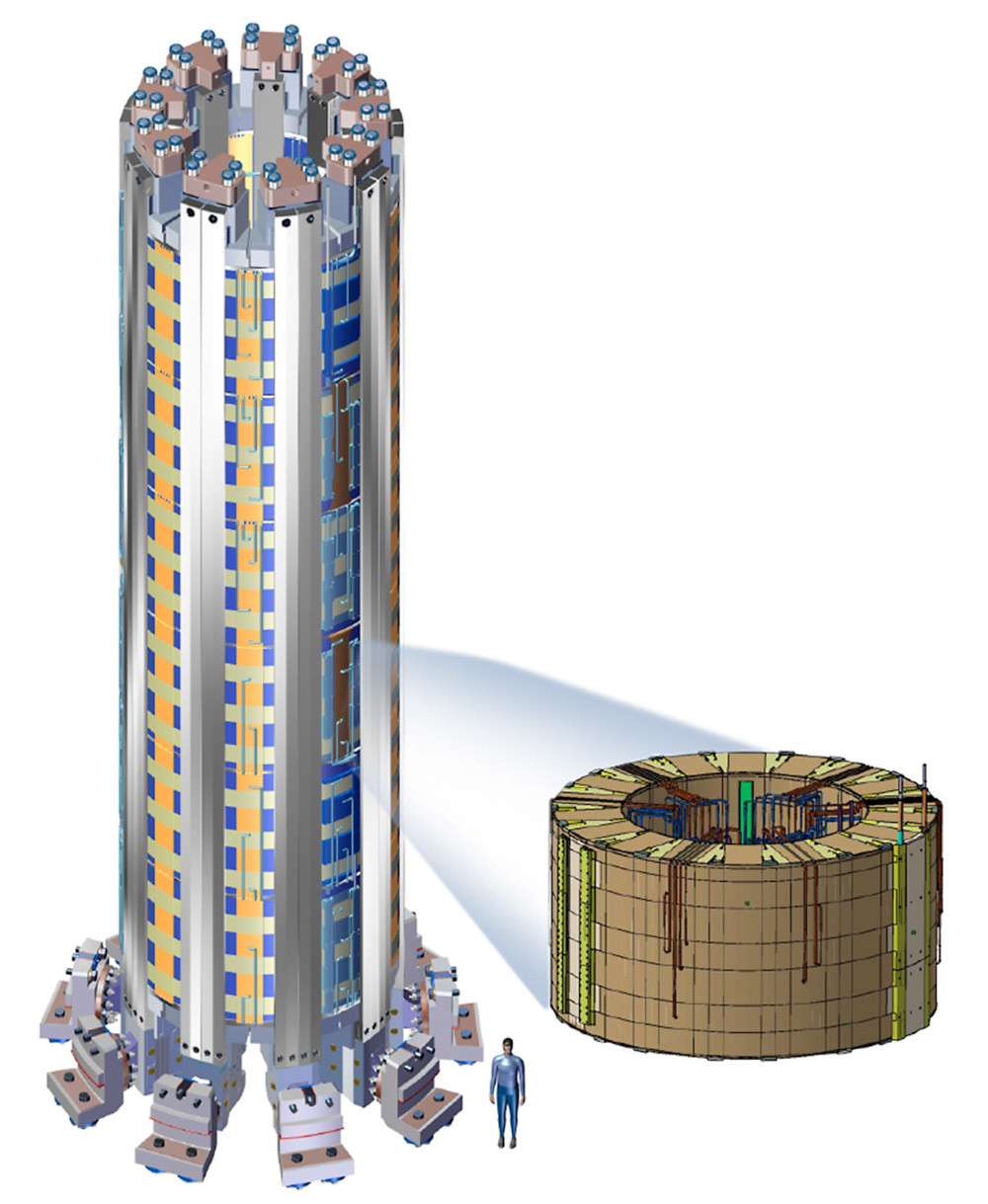

中央螺线管是ITER托卡马克的心脏,是ITER磁体系统中的关键元件。中央螺线管感应出启动等离子体、产生等离子体电流并在燃烧时间内保持该电流所需的大部分磁通量变化。

该系统由6个单独的线圈模块垂直堆叠而成。单个模块重达110吨,由日本提供约6000米Nb₃Sn

导体,再由美国General Atomics完成制造任务。所有模块组装完成后中心螺线管整体高18米,直径4.26米,重达1000吨,运行时将启动并维持约15MA的等离子体电流,持续时间为300-500秒,堆叠模块的中心磁场最大将达到13T。

参考链接:

- https://ipp.cas.cn/xwdt/ttxw/202504/t20250409_523401.html

- https://ipp.cas.cn/xwdt/ttxw/202504/t20250411_524166.html

- https://iterchina.cn/jzcxq/info/2018/11086.html

- https://usiter.ornl.gov/hardware/central-solenoid/

- https://www.iter.org/node/20687/5th-solenoid-module-heads-iter