10月1日,美国能源部下属普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)在官网刊文,联合普林斯顿大学、韩国中央大学、哥伦比亚大学及首尔国立大学组成的国际研究团队,成功开发了一款多模态机器学习框架——Diag2Diag,成功将核聚变核心诊断技术——汤姆逊散射(Thomson Scattering,TS)的时间分辨率从传统200Hz提升至1MHz。

该项研究不仅突破了硬件设备的物理局限,更首次通过实验观测验证了“共振磁扰动(Resonant Magnetic Perturbations,RMP)通过磁岛形成抑制边缘局域模(Edge-Localized Modes,ELM)”的关键物理机制,为下一代商用核聚变反应堆的稳定运行提供了核心技术支撑。研究成果以论文形式发表在《Nature Communications》上,题目为《Multimodal super-resolution:discovering hidden physics and its application to fusion plasmas》。

一、研究背景:核聚变诊断的“分辨率困境”与ELM控制难题

可控核聚变被视为解决全球能源危机的终极方案之一,其核心是在托卡马克等装置中约束高温等离子体(温度达上亿摄氏度)并维持稳定聚变反应。

然而,等离子体诊断始终面临“时空分辨率难以兼顾”的技术瓶颈:汤姆逊散射(TS)作为测量等离子体电子温度和密度的“金标准”,虽具备高空间分辨率(可捕捉边缘精细结构),但时间分辨率仅200Hz,无法追踪ELM等毫秒级(≤1ms)快速瞬态事件——这类事件会释放强烈热流(可达20MJ/m²),严重侵蚀反应堆壁材料,是ITER等装置实现“无中断运行”的最大障碍。

另一方面,电子回旋辐射(ECE)、CO₂干涉仪等诊断虽能实现MHz级时间分辨率,却受限于空间分辨率或测量原理,无法完整呈现ELM的结构演化与RMP的作用过程。

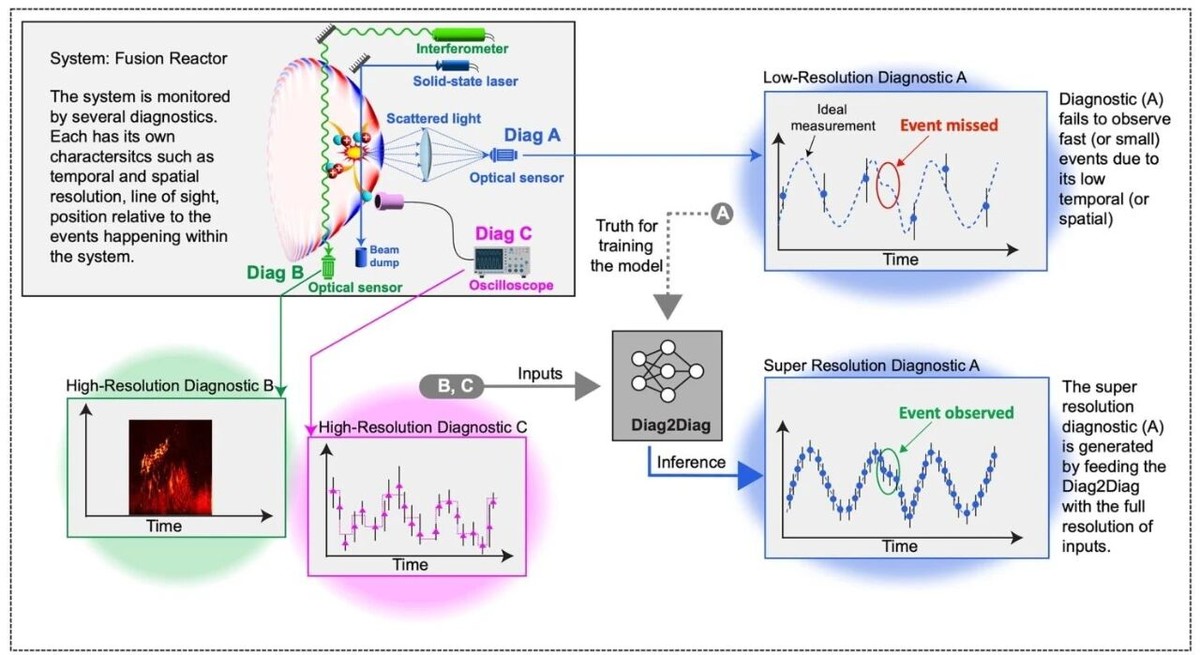

传统单模态超分辨率技术(如线性插值)依赖目标诊断自身数据,且难以捕捉未被观测到的物理现象。为此,研究团队提出“多模态超分辨率”思路,利用不同诊断间的内在物理关联,突破单一设备的性能局限。

二、核心创新:Diag2Diag框架的“跨诊断协同”设计

Diag2Diag(Diagnostic-to-Diagnostic)的核心逻辑是:基于核聚变等离子体的物理耦合特性(如电磁相互作用、动量平衡方程),通过机器学习挖掘多诊断数据的内在关联,无需目标诊断(如TS)的直接输入,即可生成高保真、高分辨率的合成诊断数据。

其技术路径包含两大关键模块:

1.诊断间物理关联验证,从ECE重建干涉仪数据

团队首先通过卷积神经网络(CNN)验证“跨诊断数据重建”的可行性:以DIII-D托卡马克的40通道ECE谱图(空间分辨的电子温度数据)为输入,重建4通道CO₂干涉仪的线积分密度波动信号。结果显示,合成数据与实测数据的L1损失低至1.2×10⁻³,且能精准保留阿尔芬本征模(AE模)等关键物理特征——通过AE模检测算法验证,F1分数达0.82,证明模型可可靠提取诊断间的物理关联,而非单纯的数值拟合。

2.超分辨率TS(SRTS)生成,1MHz分辨率的突破

针对TS时间分辨率不足的核心问题,团队构建多层感知机(MLP)模型,以5类高分辨率诊断数据为输入:

CO₂干涉仪(1.66MHz,密度)、ECE(500kHz,温度)、磁探针(2MHz,磁场)、电荷交换复合光谱(CER,200Hz,杂质密度)、运动斯塔克效应(MSE,4kHz,磁场位形),并引入ECE与干涉仪的一阶/二阶时间导数以捕捉动态演化。

模型在4000次DIII-D放电数据集(2017-2022年)上训练后,生成的合成TS(SRTS)时间分辨率达1MHz,与实测TS数据的决定系数(R²)高达0.92,且能成功捕捉传统TS因采样间隔错过的ELM事件——在DIII-D放电153761的测试中,SRTS清晰还原了ELM发生时等离子体边缘的密度与温度骤变过程。

三、关键科学发现:首次观测到RMP抑制ELM的“双平坦化”证据

ELM的抑制是商用核聚变反应堆的核心需求,而RMP是当前最具潜力的控制手段,但“RMP如何通过磁岛抑制ELM”的物理机制长期缺乏直接实验证据——传统诊断无法同时观测等离子体台基(pedestal)顶部与底部的温度、密度演化。

Diag2Diag生成的SRTS首次填补了这一空白:磁岛导致的“双平坦化”:当RMP激活时,SRTS观测到台基顶部与底部的电子温度、密度同时出现“梯度平坦化”(即空间分布均匀化),与磁岛理论预测完全一致——磁岛通过增强热与粒子的跨磁力线输运,削弱台基的压力梯度,从而抑制ELM爆发;

q₉₅的调控作用:在DIII-D放电136219中,SRTS捕捉到边缘安全因子(q₉₅)降至3.5-3.6时,台基压力分布显著平坦化,ELM信号消失,验证了“磁岛宽度随q₉₅非线性变化”的理论,为ELM抑制的参数窗口优化提供了直接依据。

此外,团队通过贝叶斯神经网络(BNN)量化模型不确定性,发现SRTS的认知不确定性(模型自身)显著小于TS测量的偶然不确定性(如光子计数噪声、背景扣除误差),证明合成数据的物理可信度。

四、三大核心价值

Diag2Diag的突破不仅解决了核聚变诊断的“硬件瓶颈”,更具备三大核心价值:

降低成本与复杂度:未来商用反应堆可减少诊断硬件数量(如减少TS激光系统),通过AI重建关键数据,降低装置体积与维护成本——例如,DIII-D的80余套诊断可通过该框架精简,同时保障诊断精度;

故障冗余与可靠性:当某一诊断(如TS)故障时,Diag2Diag可实时生成替代数据,确保反应堆24/7无中断运行,这对ITER等长脉冲装置至关重要;

跨领域可迁移性:该框架可推广至激光聚变、粒子加速器、分子动力学等领域,解决“诊断数据稀疏/缺失”的共性问题——例如,用于激光聚变的靶丸压缩过程观测,或分子动力学中的快速反应路径捕捉。

五、未来展望

研究团队表示,下一步将重点推进两大方向:

一是结合物理知情神经网络(PINNs),将磁流体动力学(MHD)方程等物理约束融入模型,进一步提升合成数据的保真度;

二是扩展至空间分辨率优化,实现“时空双高”的等离子体诊断。

PPPL首席研究员Qiming Hu指出:“SRTS为我们打开了观察等离子体‘毫秒级动态’的新窗口,而Diag2Diag的意义在于,它证明AI不仅是数据分析工具,更是发现新物理的‘虚拟诊断仪’——这将彻底改变核聚变研究的范式。”

参考链接:

- https://www.pppl.gov/news/2025/new-ai-enhances-view-inside-fusion-energy-systems