太阳的表面温度轻松达到5500摄氏度,其内核更是被估计为1500万度的炽热。然而,地球上的核聚变实验中等离子体的温度竟能飙升至比太阳核心还要高的上亿摄氏度。在赞叹科技成就的同时,一个耐人寻味的问题随之而来:我们是如何精确测定这种难以想象的超高温的?

温度的实质

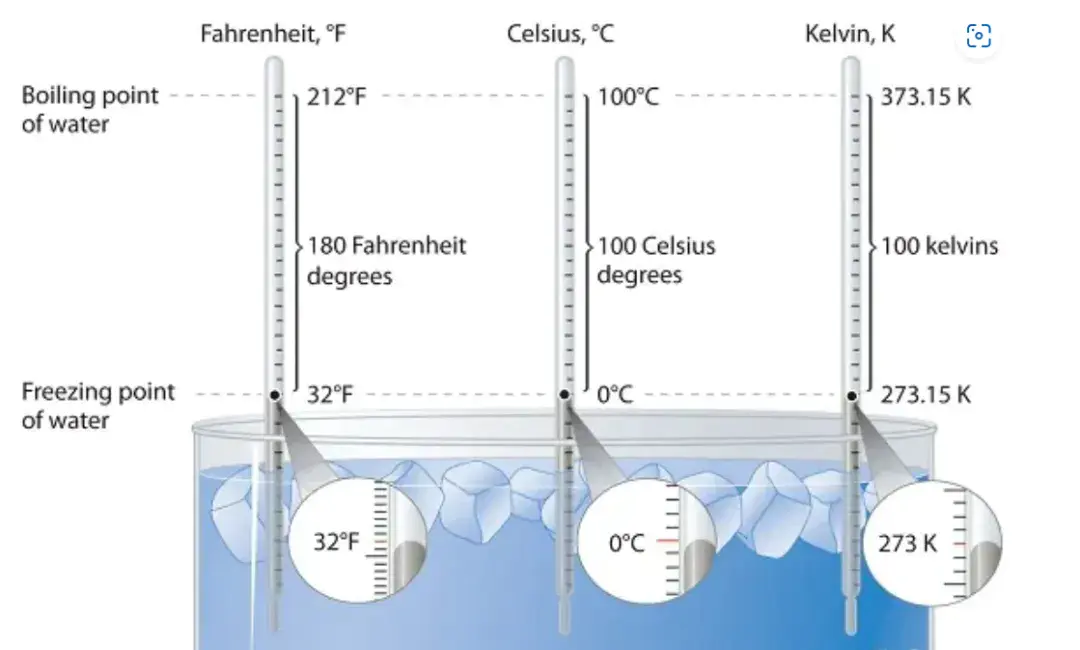

温度,这个我们通过感觉即可体验的物理量,其实质却往往不为人所熟知。科学家早已观察到物体随温度升降而膨胀或收缩的现象。这种观察催生了早期的温度测量工具——温度计,它通过液体体积变化与温度的关系来测定温度。为了定量描述温度,人们制定了多种温标。比如摄氏温标(°C)将水的冰点定为0°C,沸点定为100°C,并把二者之间的温差分成100等份。华氏温标(°F)则将水冰点设在32°F,沸点为212°F,温差分成180等份。直到近代,科学家们才发现物质由不断运动的微粒组成。他们注意到物体温度升高时,其内部微粒运动加剧;温度下降,则微粒运动减缓。从统计角度看,热的物体中微粒的平均速度高于冷物体。

这一发现让人类终于揭开了温度的本质:温度实际上是物体内微粒平均运动速度的一种度量。进一步地,科学家定义了一个理论上的温度零点,即当微粒运动完全静止时的状态,称之为“绝对零度”。理论计算表明,绝对零度大约是-273.15°C。如果从摄氏温标的零点下移273.15°C,得到的新温标所有数值都是正数,这就是开尔文温标(K)。

常见的测温工具

接上文,温度这一物理量,反映了物质内部粒子运动的速率。由于直接测量每个粒子的速度不切实际,所以我们的日常生活中充斥着利用“温度引起的效应”来测定温度的设备。

例如,普通的液体温度计便是基于热胀冷缩的原理;而现代科技产物如测温枪和红外摄像头,则是利用了物体随温度不同而发射不同波长红外线的特性。但是所有这些设备都不是直接量化温度的本质——即粒子的活动速度,而是依赖于温度引起的其他可观测效应,借助其他物质作为媒介。

在人造太阳这样的极端环境中,等离子体的温度可能飙升至1亿度,此时任何物质都无法靠近存活,传统的间接测量方法便不再适用。

在这种情境下,我们必须寻找直接测量温度本质的新途径。进行温度测量实际上就是捕捉物质中微粒——如电子和离子——的运动速率。在仿星体实验中,等离子体作为被研究的物体,其温度是通过分析组成它的带电粒子的速度来确定的。以下是科学家们已经开发了出的几种常用方法,用来测定这些微小粒子的速率。

核聚变测温方法:

一、磁场测量法

基于磁场的测量手段是较为常见的一种方法。当带电的电子在磁场中运动时,它们会受到一种名为洛伦兹力的作用而做螺旋运动,其旋转频率与它们的速率成正比。由于电子在旋转时会发射电磁波,这些波的频率与电子的旋转频率相关联,因此通过分析这些电磁波的频率可以计算出电子的速率,并据此推断出温度。

二、激光测速法

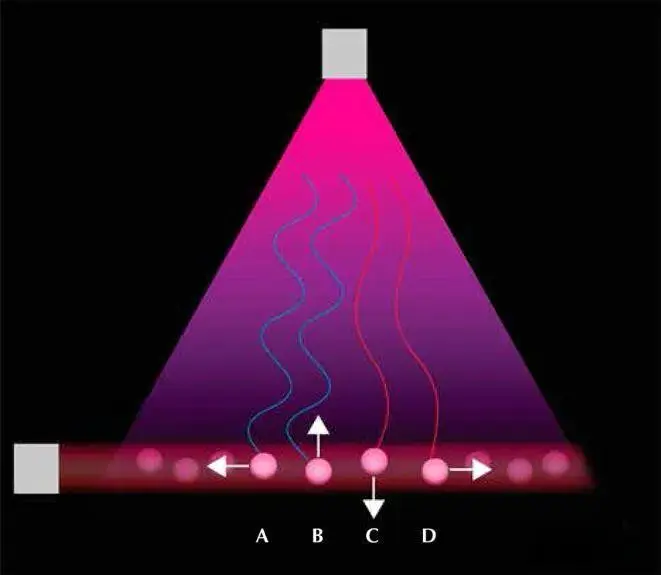

科学家们运用精密的“激光测速仪”来揭示电子在等离子体中的热运动速率。当一束激光穿透炙热的等离子体时,会引发一连串的物理反应。激光激发等离子体中的电子,导致它们产生受迫振动,并释放出次级电磁辐射。这一过程形成了所谓的“汤姆逊散射”,即一种由电子振动产生的散射波。随着电子的热运动,这些散射波的频率会出现微小的变化,这是由于多普勒效应的作用。具体来说,当电子向观测者移动时,观察到的光波频率增高;而当电子远离观测者时,频率则降低。利用这种现象,科学家可以测量这些频率变化,并据此计算出电子的运动速度,最终推断出等离子体的温度。

三、离子测速法

为了精确测量极高温度,科学家还发展出了用于测量离子速度的方法。例如,利用等离子体中不可避免的杂质元素——如金属钨——发出的X射线辐射。由于这些重原子核强大的电磁吸引力,即使在极高温度下也能束缚一些电子。这些束缚电子发出的X射线会因离子的运动也会表现出多普勒效应,接下来,科学家要做的事情就有上述的“激光测速”一样了。

当然,即使是这样的测量技术也可能产生误差。为了提高测量的准确性,科学家们不会依赖单一的方法。他们会结合使用多种测量技术,通过这种综合手段,确保所得的温度数据更加可靠和精确。