4月29日,马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)宣称达成了一项新的世界纪录-ELISE实验测试平台为ITER的中性束加热系统实现了预定目标值。中性束加热(Neutral Beam Heating,简称NBH)是一种在核聚变实验中用于加热等离子体的技术。这种方法涉及将高能中性原子注入到聚变反应室中的等离子体中。这些中性原子与等离子体中的带电粒子碰撞,将能量传递给它们,从而提高等离子体的温度,帮助实现聚变条件。

马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)正在开发一种用于中性粒子加热的离子源,该研究所希望将世界上最大的聚变实验ITER的等离子体加热到上亿度摄氏度。研究人员现在已经能够首次 在ELISE实验测试设施中产生ITER中性束注入器所需的离子电流密度。

核聚变是太阳和恒星产生能量的过程:较轻的原子核结合成更重的原子核,同时释放出巨大的能量。国际热核聚变实验堆(ITER)旨在证明这一原理也可以在地球上得到应用。其目标是实现500兆瓦的聚变功率,这是加热聚变等离子体所需能量的十倍。在法国南部正在建造的设施中,等离子体需要被加热到1.5亿摄氏度的高温。为了达到所需的加热功率,大约一半的能量将来自于所谓的中性束注入系统(NBI)。

这个系统通过将高速氢原子注入等离子体中,氢原子随后通过碰撞以热量的形式释放能量。为了实现这一过程,首先需要产生氢离子,然后在电场中进行极大加速,最后进行中和,以便它们能够进入ITER托卡马克装置的磁场笼中,与被限制在那里的等离子体相互作用。对于ITER项目而言,这样的离子源是基于负氢离子构建的。

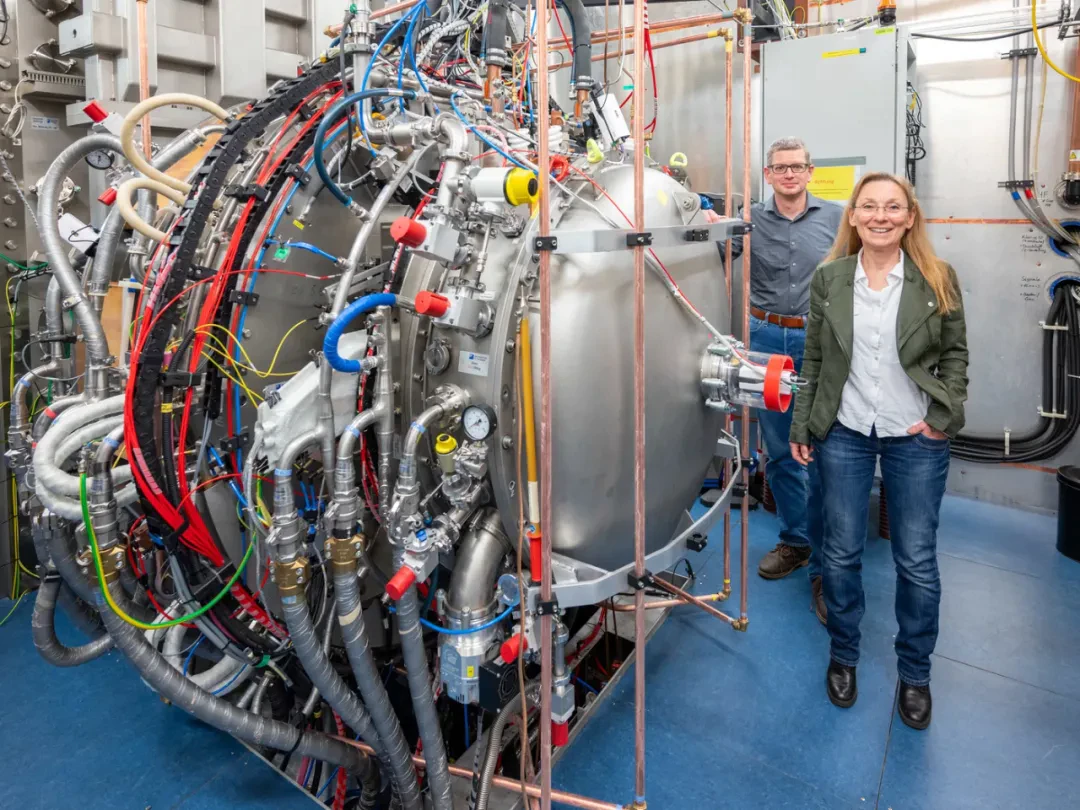

在以前从未被建造过这种强大的中性束注入(NBI)加热系统——两个粒子束各自提供16.5兆瓦的能量。在马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP),一个研究团队正在ELISE(大型离子源提取实验)实验测试平台上模拟ITER加热操作的不同场景。该项目得到了欧洲聚变联盟EUROfusion的财政支持。研究团队的目标是生成一个具有可靠高电流密度的氢离子束,并展示出准连续(准连续的-通常指的是某个过程或操作在实际操作中非常频繁地进行的)操作能力。ELISE的离子源是ITER项目中离子源尺寸的一半,所以它是一个按比例缩小的模型。

脉冲长度增加了十倍以上

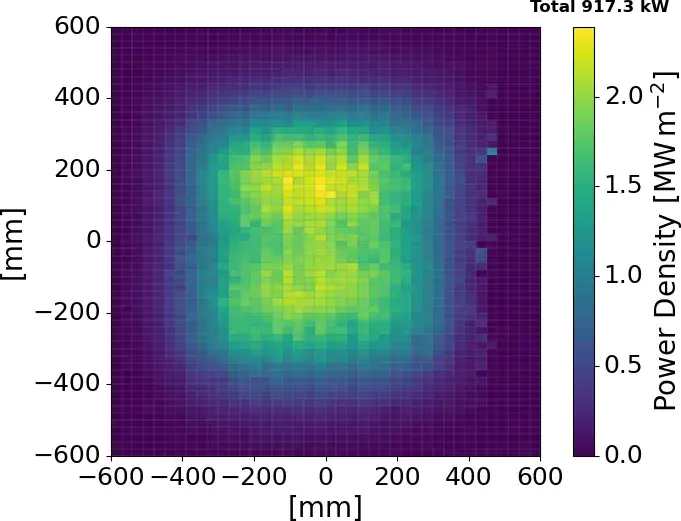

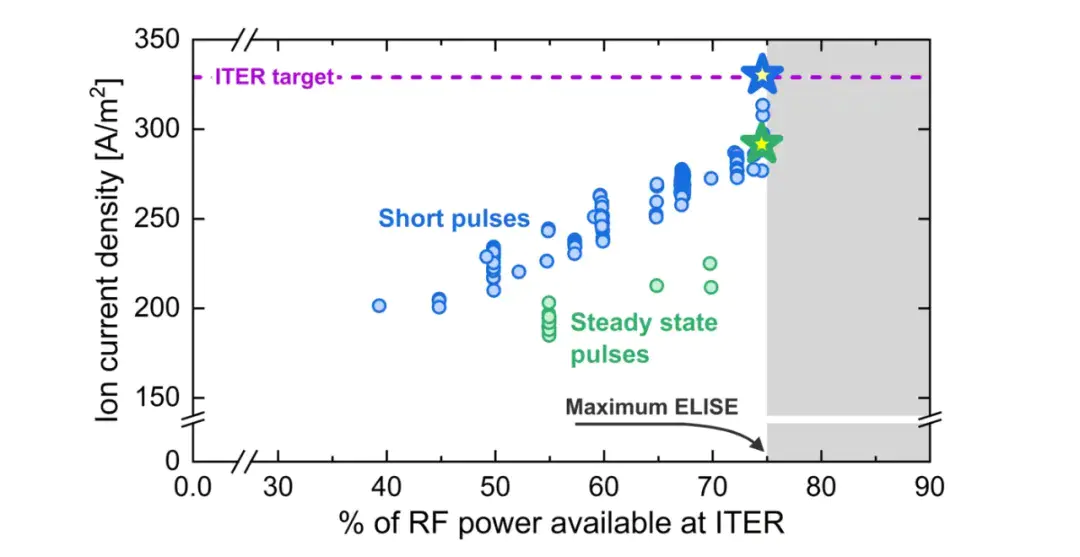

IPP 的研究人员现在取得了一项新的世界纪录:2024 年 3 月 28 日,他们成功地从 ELISE 中提取了每平方米近 300 安培的负氢离子电流密度,持续 10 分钟(600 秒)。这使他们能够将这种电流密度的以前可能的脉冲长度增加十倍以上。对于持续 10 秒的较短脉冲,每平方米产生 330 安培,这也是一项世界纪录。这意味着ELISE已经实现了ITER的目标,尽管ITER可用的高频功率中最多只有75%可用于在实验测试设施中产生离子源等离子体。“这两个值都代表了ITER NBI系统发展的真正突破,”IPP科学家Dirk Wünderlich博士说。“我们现在正在实现使用氘氚燃料的第一个ITER运行阶段所需的目标值。”

ITER NBI系统的核心组成部分是离子源,其中产生负氢离子或氘离子,然后提取和加速(氘也称为重氢,因为除了质子之外,中子还结合在其原子核中)。这些离子源是巨大的,大约有一扇门那么大:在ITER上,这种离子束的横截面应该有一个两倍一米的矩形区域。在ELISE,它的大小只有一半(一个边长为一米的正方形)。

从这些离子源中提取与ITER相关的负离子束是一项极具挑战性的任务,因为离子束必须在整个表面上保持均匀,并在持续数百秒的脉冲期间暂时稳定。在此过程中不可避免地提取的电子数量必须尽可能少,因为这些电子会损坏NBI系统中的提取网格。目前之所以可能实现十分钟的脉冲长度,是因为研究人员最近在控制这些电子方面取得了重大进展。

ELISE计划创造更多世界纪录

IPP部门负责人乌塞尔·范茨教授(Prof Dr Ursel Fantz)解释说:“在ELISE的创纪录实验中,我们始终满足了这些要求。” 接下来的目标是开发出能够快速且可靠地达到ITER目标值的操作方案。研究人员还有另一个目标:继在氢上取得成功后,他们还希望在氘离子上实现这些目标——这是ITER未来运行阶段的必要条件。为此,现在所达到的离子电流密度应能维持高达1小时(60分钟)的时间。乌塞尔·范茨表示:“ELISE在技术上需要能够实现这些目标。” 因此,在未来几年里,IPP实验测试设施预计将会进一步刷新世界纪录。

原文链接:https://www.ipp.mpg.de/5421304/elise_rekord_2024