近期,来自印度等离子体研究所(IPR)科研团队制定了印度实现聚变发电的路线图《Igniting India’s fusion future》,目标2060年建成商用化示范(DEMO)反应堆并实现并网供电,相关论述已经以文章形式在今年6月公开发表。

一、印度核聚变研究历程:从基础实验到超导托卡马克

印度的核聚变研究始于20世纪80年代,历经四十余年发展,已构建起从 “小型实验装置” 到 “稳态超导托卡马克” 的技术体系,为路线图的实施奠定了基础。

1.早期基础实验:探索等离子体物理规律

印度的核聚变研究始于对等离子体基本行为的探索,代表性装置包括:

- BETA(环形等离子体装置):印度首个环形装置,用于研究磁约束下的等离子体动力学,为后续托卡马克的磁体设计、真空系统与诊断技术积累了经验。

- APF(先进等离子体设施):专注于射频(RF)与微波加热技术,解决等离子体升温至聚变级温度(1亿摄氏度)的核心难题。

- SYMPLEs(微波等离子体实验系统):深入研究电磁波与等离子体的相互作用,优化加热效率,为大型装置的加热系统提供技术支撑。

- 线性装置(LVPD、APPEL、CIMPLE-PSI):在受控环境中研究等离子体湍流、边界层物理与壁面相互作用,成为托卡马克诊断工具的“测试床”,例如CIMPLE-PSI 为等离子体面对材料(PFMs)的选择提供了数据。

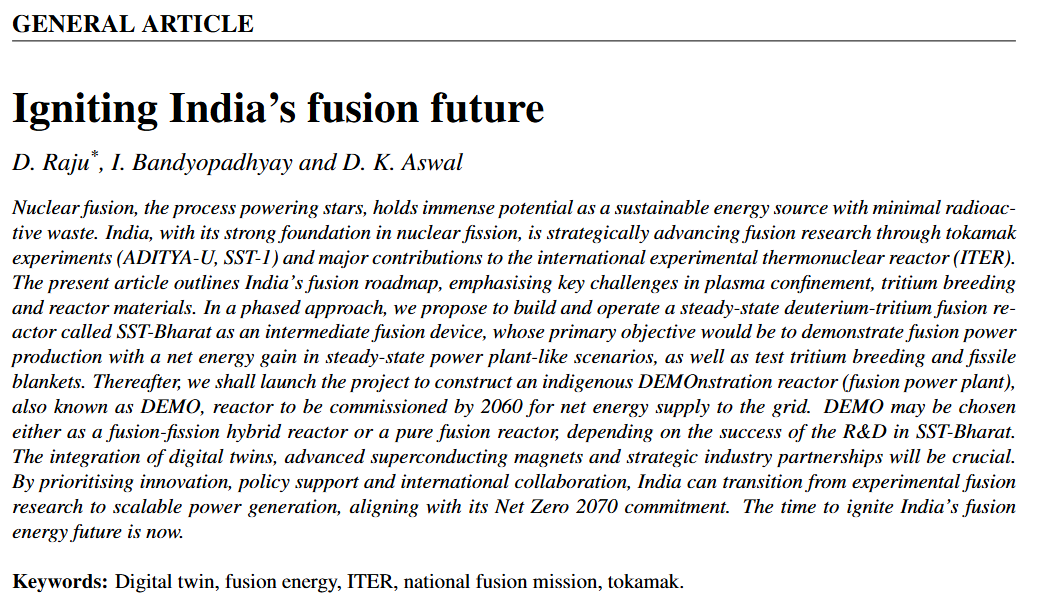

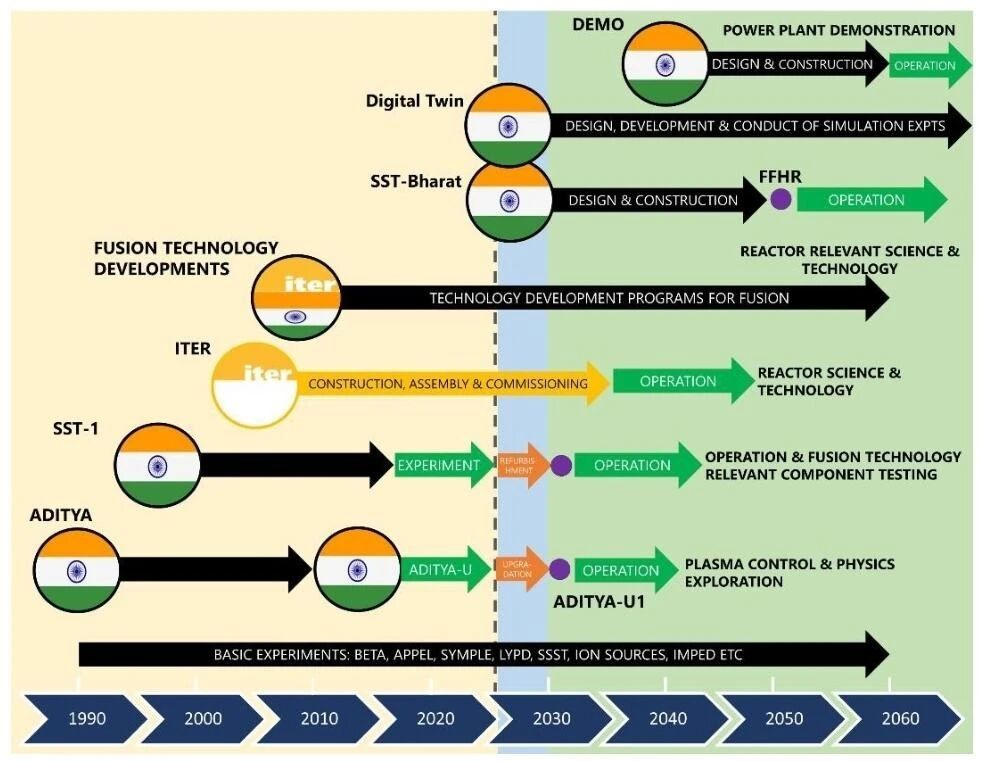

2.托卡马克技术突破:ADITYA系列与SST-1

托卡马克是印度核聚变研究的核心载体,两大装置——ADITYA系列与SST-1——标志着从“基础研究”向“工程化实验”的跨越:

- ADITYA(1989年投运):印度首个本土托卡马克,半径1.2米,主要贡献包括:发现“刮削层(SOL)间歇性等离子体丝”,揭示等离子体湍流与输运的关键机制;开发逃逸电子抑制技术,减少等离子体破裂对装置的损伤,相关成果被国际同行引用。

- ADITYA-U(升级后投运):ADITYA的重大升级版本,核心改进是从“限制器构型” 转为“偏滤器构型”——通过偏滤器引导等离子体边缘粒子与热量,减少对第一壁的侵蚀;同时提升真空系统与诊断精度,可实现更长脉冲的等离子体运行,为稳态操作积累数据。

- SST-1(2000年代投运):印度首个稳态超导托卡马克,采用低温超导(LTS)磁体(NbTi材质),解决了传统铜线圈电阻损耗大、无法长脉冲运行的问题。SST-1的关键突破包括:实现长达1000秒的等离子体放电(设计目标),验证稳态运行的可行性;通过射频(RF)与中性束注入(NBI)实现非感应电流驱动,为未来反应堆的电流维持提供技术方案。

二、推动国际合作:印度在ITER项目中的贡献

ITER作为全球最大的核聚变实验装置,也是印度融入全球核聚变网络、提升本土技术能力的核心平台。印度在其中也承担了部分关键组件制造:

- 低温恒温器(Cryostat):又称杜瓦,重达3850吨、高29米、直径29米,是ITER的“外层真空容器”,需维持4.5K(-268.65℃)的超低温环境以保障超导磁体性能。印度采用先进的热丝钨极惰性气体保护焊(TIG)技术,解决了20-200mm厚不锈钢板的焊接变形问题,并通过超声检测确保密封性。

- 加热与电流驱动系统:承担ITER核心的等离子体加热组件,包括:20MW离子回旋共振加热(ICRH)射频源(测试中实现1.5MW功率持续2000秒)、1MW电子回旋共振加热(ECRH)回旋管(170GHz频率下持续1000秒)、100keV诊断中性束(DNB)系统(20A束流)。

- 低温管线与冷却系统:设计并制造12公里长的低温管线(cryo-lines)与常温管线(warm-lines),实现4.3K超低温流体的稳定传输;开发3kg/s流量的冷循环器与70吨重的冷箱,保障ITER整体低温环境的稳定性。

- 诊断系统:为ITER提供等离子体参数监测设备,包括X射线晶体谱仪(监测 0.1-10nm杂质、测量离子温度)、电子回旋辐射(ECE)系统(70GHz-1THz 频段)、电荷交换重组光谱仪(追踪氦灰浓度)。

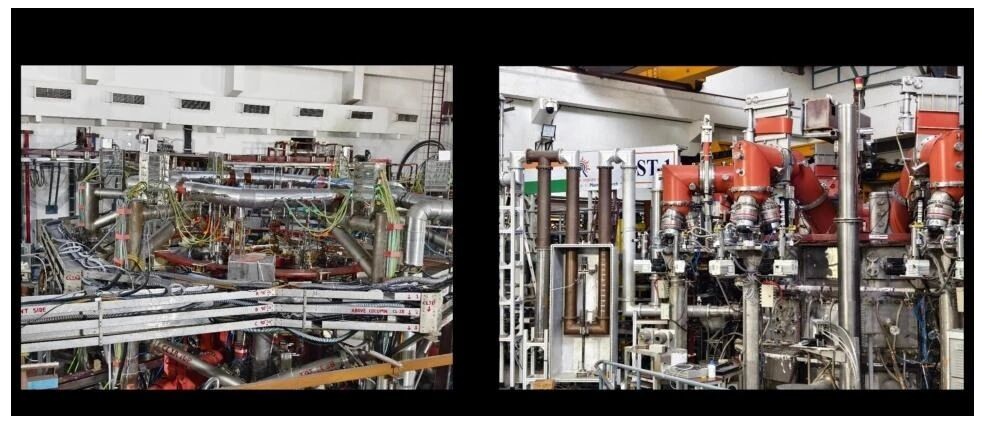

三、印度聚变路线图:分阶段实现2060年DEMO目标

印度的路线图以“2060年建成商用化示范反应堆并并网供电”为终极目标,分为3个核心阶段,每个阶段以关键装置为载体,逐步突破技术瓶颈。

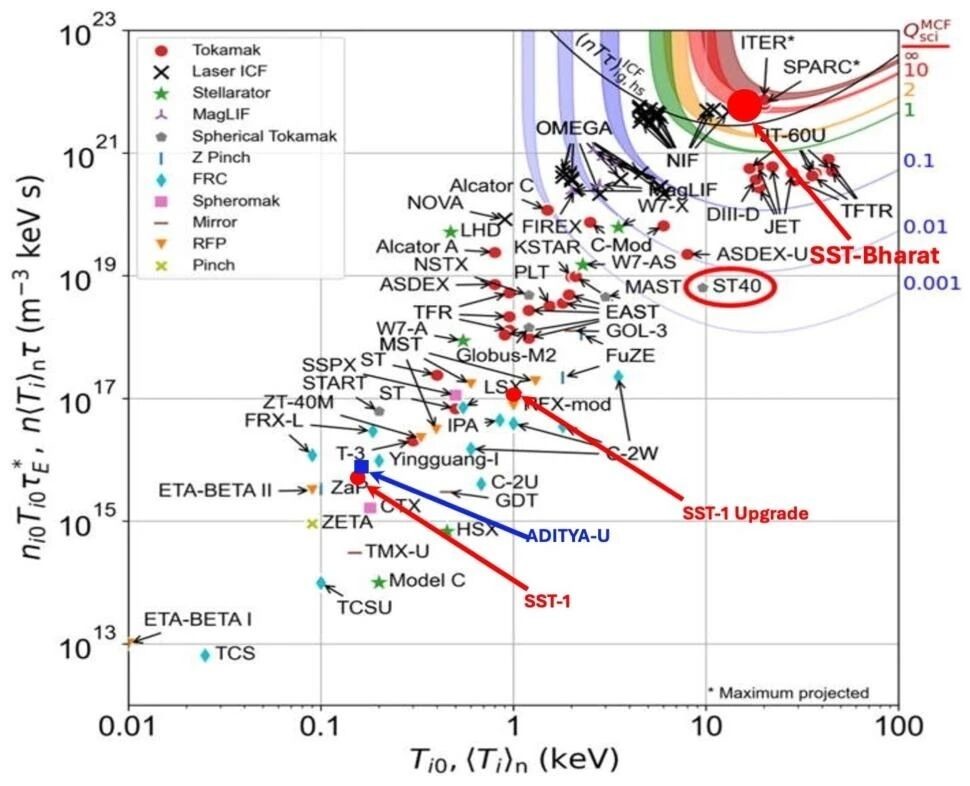

1.第一阶段:升级现有装置,奠定技术基础(当前-2030年代初)

核心任务是升级SST-1,提升其等离子体约束性能与脉冲时长:

- 技术目标:将SST-1的等离子体电流从0.22MA提升至更高水平,延长脉冲长度至1000秒以上,验证超导磁体的长期稳定性;优化诊断系统,为SST-Bharat积累运行数据。

- 核心价值:作为“过渡装置”,连接小型实验堆与大型中间堆,降低后续项目的技术风险。

2.第二阶段:建设SST-Bharat,验证稳态聚变与增殖技术(2030年代-2040 年代)

ST-Bharat是印度路线图的

核心中间装置

,定位为“稳态氘-氚聚变实验堆”,旨在首次实现印度的“净能量增益”与氚增殖验证。其关键参数为:大半径3.5m,小半径1.2m,等离子体电流8.2MA,环向磁场6.0T(采用高温超导HTS磁体,如REBCO带材,实现更紧凑设计),脉冲长度10000秒(稳态运行),燃料为DT。

分阶段目标为:

阶段1(早期):实现氘-氘(DD)等离子体的稳态运行,验证全套装置的真空、加热与控制系统,逐步提升等离子体电流与加热功率。

阶段2(中期):逐步引入氚,最终实现50/50氘氚运行,目标Q≈5,输出聚变功率170MW,首次实现印度核聚变的“净能量增益”。

阶段3(后期):安装氚增殖包层与裂变包层,实现“聚变-裂变混合运行”,目标输出130MWe电力(100MW来自裂变包层,30MW来自聚变),成为“聚变-裂变试点电站”。

成本与产业参与:预计造价2000-2500亿卢比,采用“公私合作伙伴关系(PPP)”模式,邀请印度本土企业从设计阶段参与,提升工业质量控制与项目管理能力。

3.第三阶段:建设DEMO反应堆,实现并网供电(2040年代-2060年)

DEMO(示范反应堆)是印度从“实验”迈向“商用”的

关键一步

,目标是2060年完成调试并向电网输送净电力。其核心定位与决策点如下:

技术路线方面:根据SST-Bharat的实验结果,以及ITER、SPARC等国际项目的进展,决定DEMO的路线——聚变-裂变混合堆(FFHR)

或

纯聚变堆

:

若FFHR在SST-Bharat中表现优异(安全性高、电力输出稳定),则优先发展FFHR型DEMO,目标净电输出250MWe,利用聚变中子提升裂变燃料利用率,同时降低纯聚变的技术门槛。

若纯聚变技术(如更高Q值、更高效氚增殖)突破,则发展纯聚变DEMO,目标Q>20,净电输出250MWe,实现“零裂变”的清洁供电。

三、支撑技术与实施保障:数字孪生、产业合作与人才培养

为确保路线图落地,印度规划了三大支撑体系,覆盖技术创新、产业协同与人才储备。

1.数字孪生技术:反应堆的“虚拟大脑”

数字孪生是印度提升反应堆性能与安全性的

核心创新工具

,其功能包括:

实时监控与控制:通过传感器采集等离子体温度、密度、磁场等参数,输入数字孪生模型,动态调整磁体电流、加热功率与燃料注入速率,维持等离子体稳定。

虚拟测试与优化:在物理改造前,通过数字孪生模拟等离子体面对材料的磨损、包层的氚增殖效率,减少实验成本与风险;例如模拟“等离子体破裂”场景,优化弹丸注入器的参数,避免装置损伤。

不稳定性抑制:模拟磁流体力学(MHD)不稳定性(如电阻壁模RWMs、边缘局域模ELMs),通过数字孪生优化共振磁场扰动方案,确保长脉冲运行的安全性。

应用计划:印度将优先为ADITYA-U、SST-1开发数字孪生,积累经验后推广至SST-Bharat与DEMO,目标是实现“虚拟实验-物理验证-模型迭代”的闭环。

2.产业合作:公私协同推进工程化

印度需要认识到,核聚变商业化离不开

工业界的深度参与

,其合作模式包括:

PPP模式:在SST-Bharat与DEMO项目中,采用“政府主导、企业参与”的PPP模式,企业从设计阶段介入,负责关键部件制造(如超导磁体、低温设备),政府提供研发资金与政策支持。

技术转移:将IPR的实验室技术(如HTS磁体、氚提取工艺)转移至企业,通过“联合研发中心”实现产业化,例如与印度钢铁管理局(SAIL)合作开发 RAFM钢。

国际供应链整合:利用ITER合作积累的国际资源,与欧洲、日本的企业联合开发高端组件(如HTS带材),同时推动本土企业进入全球核聚变供应链。

3.人才培养:构建专业劳动力群体

核聚变需要跨学科人才(等离子体物理、超导工程、低温技术、核材料),印度的培养计划包括:

教育体系建设:在IITs(印度理工学院)、IISERs(印度科学教育与研究学院)、NITs(国家理工学院)开设“核聚变科学与工程”专项课程,设立本科与硕士学位。

研究平台支持:在IPR建立“国家核聚变研究中心”,提供博士后奖学金与国际交流项目(如与ITER组织、欧盟EUROfusion的联合培养)。

行业培训:与参与核聚变项目的企业合作,开展在职培训,提升工程师的超导技术、低温工程等实操能力。

四、总结

印度聚变能源路线图展现了其从实验研究迈向商业发电的系统性战略。通过ADITYA-U与SST-1的技术积累,结合在ITER中的工程实践,印度已具备发展中型聚变装置SST-Bharat的能力。该装置将验证稳态运行、氚增殖与混合堆概念,为2060年DEMO示范堆奠定基础。

若能在政策、资金、人才与国际合作方面持续投入,印度有望在本世纪中叶实现聚变能源的商业化,为国家能源安全与全球碳中和目标作出重要贡献。

参考链接:

- https://www.thehindu.com/sci-tech/science/ipr-gandhinagar-team-proposes-roadmap-for-indias-fusion-power-plans/article70083807.ece

- https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2098352