7月30日,核聚变行业专业数据库FusionX发表了一篇《Stellarators: twists & turns on the path to commercialisation》的文章,从研究历史、技术路径及商业化展望等角度系统阐述了仿星器的发展现状与未来展望。

一、源自实验室:仿星器的技术根基

1950年代,在Lyman Spitzer的带领下,美国普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)提出了“仿星器”这一概念,成为人类首次对磁约束可控核聚变的严肃尝试。其核心思路是通过复杂的三维磁场约束高温等离子体,实现核聚变反应——这与后来兴起的托卡马克形成鲜明对比:托卡马克依赖轴对称磁场设计,结构相对简单,而仿星器的三维磁场几何结构虽更复杂,却天然具备稳态运行能力,且能规避托卡马克面临的 "等离子体破裂" 风险。

然而,复杂的设计曾让仿星器长期停留在实验阶段。20世纪60至70年代,托卡马克因结构简化、易操作而成为研究热点,仿星器一度被边缘化。在德国科研的坚持下,仿星器的发展迎来转机:通过一系列实验装置的迭代,他们最终在马克斯・普朗克等离子体物理研究所(IPP)建成了Wendelstein 7-X(W7-X)装置。这座耗资超10亿欧元的设施用实践证明:借助先进的计算设计与精密制造技术,仿星器的复杂性完全可控。这一突破为仿星器的商业化埋下了关键伏笔。

近年来,高温超导磁体、计算优化算法与精密制造技术的进步,进一步释放了仿星器的潜力。这些技术突破让仿星器从 "理论可行" 迈向 "工程可实现",也让资本看到了商业化的曙光。

二、技术分野:三条路径的差异化探索

商业化的召唤下,仿星器商业公司走出了三种不同的技术路径。这些路径既源于对科学原理的不同理解,也受制于工程实现的现实考量,各自的典型代表有:

1.基于现有平台的优化迭代是最稳健的路径

德国Proxima Fusion是这一方向的代表:其技术团队吸纳了多名前W7-X研究人员,直接以该装置验证的物理原理为基础,融入高温超导磁体技术。他们设计的商用反应堆 "Stellaris" 既保留了Wendelstein 7-X的磁场优化优势,又采用了新一代材料与制造工艺。

2.以制造创新实现彻底简化则是更具颠覆性的尝试

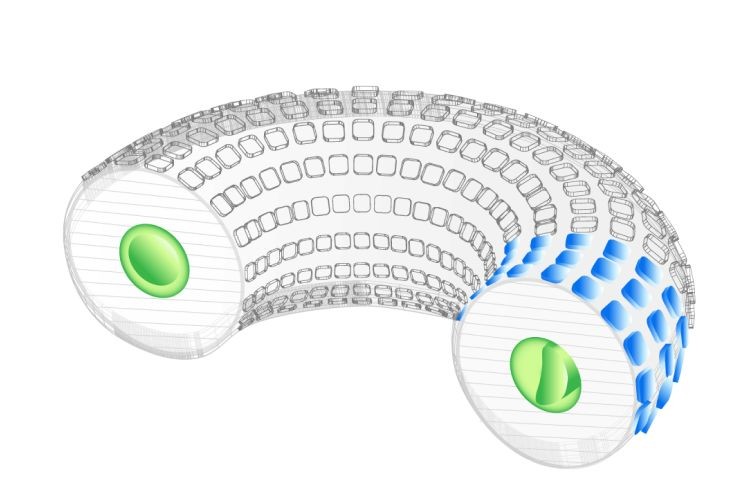

法国Renaissance Fusion摒弃了传统仿星器的三维磁体结构,转而使用激光蚀刻超导薄片,通过宽度可变的高温超导轨迹生成所需磁场——宽轨迹产生强磁场,窄轨迹允许等离子体膨胀。这种设计大幅减少了磁体组件数量,在保留磁场约束能力的同时,将复杂的三维制造转化为平面加工,显著降低了工业化难度。

3.降低三维复杂性的结构创新构成了第三条路径

美国Thea Energy的平面线圈架构是典型案例。通过特定几何排列的平面超导线圈生成仿星器磁场,在简化三维结构的同时,保留了等离子体约束必需的磁场特性。

三、商业化破局:资本涌入与前路挑战

技术分野的背后,是资本对仿星器商业化的集体下注。2020-2025年,仿星器企业共完成34笔融资,其中股权融资从早期数十万美元的种子轮,迅速飙升至Proxima Fusion的1.5亿美元的A轮融资规模。非稀释性赠款21笔,股权投资13笔。二者的双重加持,不仅反映出资本对技术进展的认可,更预示着行业正从研发阶段加速迈向示范与商业化阶段。

支撑这一热潮的,除了技术突破,还有全球化的资源整合能力。目前主流仿星器企业分布于美国(3家)、法国(1家)、德国(2家)、日本(1家),既能依托本土的公共科研支持,也能对接全球私人资本与产学研合作网络。

但商业化之路绝非坦途。从实验室到市场,从研发到发电示范,再到商业化运营,仿星器仍需跨越多重关卡,资本部署效率和运营执行能力仍将是关键因素。每一个技术里程碑的达成,也都需要攻克材料、工程、成本控制等多维度挑战。

参考资料:

- https://fusionxinvest.com/analysis/8369/twists-turns-to-commercialisation/