近日,由美国普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)与韩国聚变能源研究院(KFE)组成的联合科研团队首次在升级为钨偏滤器的KSTAR装置中验证了硼粉注入技术的高效壁处理能力。这项研究不仅为超导聚变装置的实时杂质控制提供了全新方案,更为ITER等下一代聚变堆的稳定运行铺平了道路。研究成果以论文形式发表在《Nuclear Fusion》上,标题为《Wall conditioning effects of boron powder injection in KSTAR with a tungsten divertor》。

一、聚变装置的 "杂质困境" 与壁处理技术革命

聚变等离子体中高浓度的杂质会引发两大致命问题:一是通过辐射损失消耗大量能量,二是破坏等离子体稳定性并降低能量约束时间。对于采用钨等高性能金属作为面向等离子体材料(PFCs)的装置而言,高Z(高原子序数)钨杂质的辐射损失尤为严重——其核心辐射功率远高于低Z元素,可能直接导致等离子体熄灭。

传统的壁处理方法如辉光放电硼化(Glow Discharge Boronization,GDB)虽能有效抑制杂质,却受限于强磁场环境:超导线圈通电时无法开展,难以适配KSTAR等长脉冲装置的连续运行需求。而杂质粉末注入器(Impurity powder droppers,IPD)技术的出现打破了这一桎梏——通过在等离子体放电期间直接注入硼粉,可实时形成保护性硼膜,实现 "边运行边维护" 的突破。

KSTAR装置的此次实验具有特殊意义:其2023年升级的下偏滤器采用了与ITER同源的水冷钨单块结构,能承受10MW/m²的极端热流,是目前最接近聚变堆真实环境的实验平台。在这一平台上验证硼粉注入效果,无疑为下一代装置提供了关键参考。

二、实验设计:精准调控的硼粉注入系统

研究团队在KSTAR装置上构建了一套高精度硼粉注入与诊断体系,为实验的成功奠定了基础。

KSTAR核心装置参数:作为中等规模超导托卡马克,大半径1.8m、小半径0.5m,配备12MW中性束注入(NBI)和3.8MW电子回旋加热(ECH)系统,可产生稳定的L模(低约束模)和H模(高约束模)等离子体。升级后的钨偏滤器由64个环向模块组成,实验前通过真空烘烤(<250℃)和辉光放电清洗将基压降至1×10⁻⁸Torr,确保初始杂质水平可控。

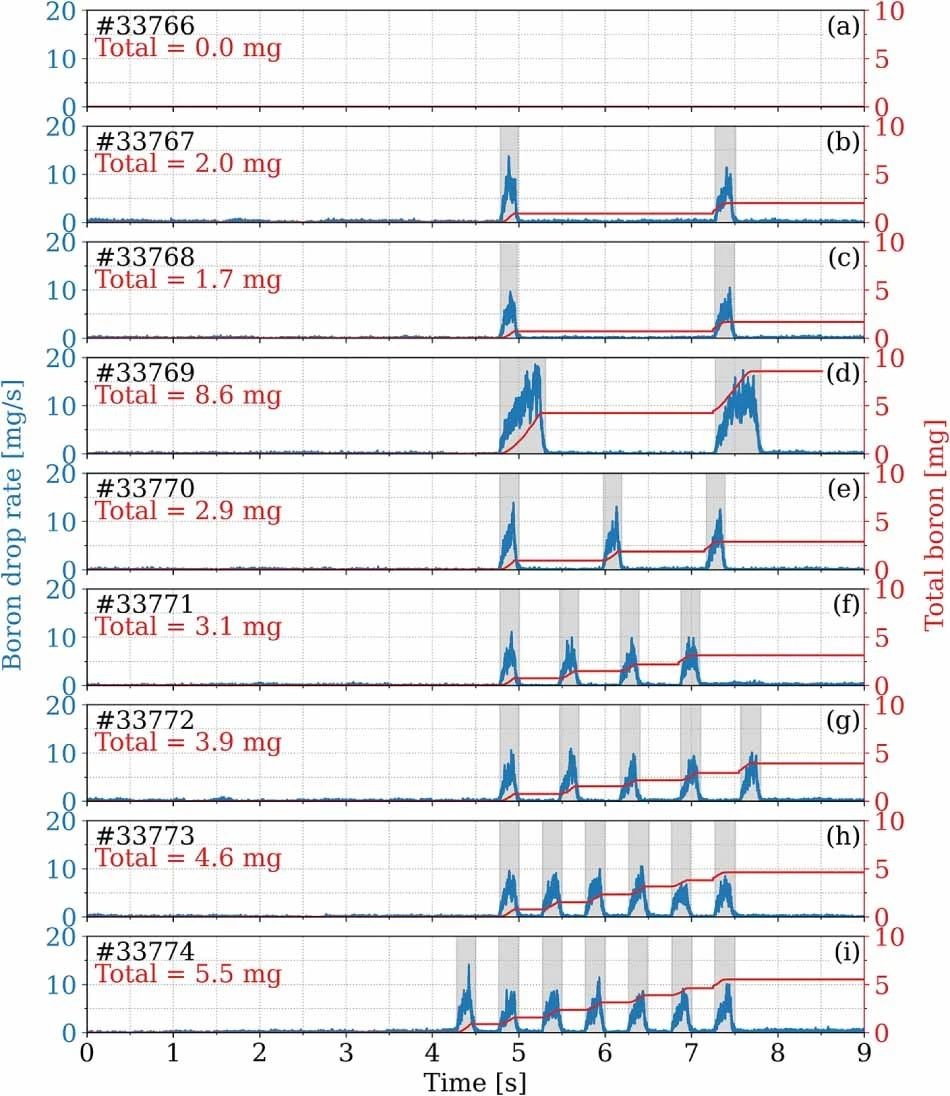

硼粉注入系统:采用PPPL研制的IPD系统,通过压电致动器的共振振动控制硼粉释放,注入速率可在2-200mg/s范围内精准调节。所用硼粉纯度达99.9%,颗粒尺寸<150μm,经光闸流量计校准后,从装置顶部注入,经4.5m路径到达等离子体,延迟时间约2.2s。

多维度诊断:为全面评估效果,实验部署了多套诊断设备:双色干涉仪(TCI)测量核心与边缘电子密度,电子回旋辐射(ECE)系统监测电子温度,可见光谱仪与滤光片系统分别追踪B-II、O-II、W-I和C-III的特征谱线,红外辐射热测量计则用于重建辐射功率的二维分布。

三、L模等离子体中的突破性发现

在8.5秒长的L模放电实验中,团队分阶段注入累计27mg硼粉,观察到一系列显著的壁处理效果:

- 等离子体参数的优化:随着硼粉注入量增加,核心电子密度(t=3s时)从1.3-1.5×10¹⁹m⁻³ 降至0.4×10¹⁹m⁻³,降幅达 65%,边缘密度同步下降70%,表明硼膜有效抑制了壁材料的粒子释放。与此同时,总辐射功率降低45%,其中芯部辐射占比从34%骤降至13%,SOL(刮削层)辐射占比则从 66% 升至 87%,清晰显示杂质主导的芯部辐射被有效抑制。

- 杂质发射的显著抑制:氧(O-II)和钨(W-I)的特征谱线强度分别降低 75%,直接证明硼的氧吸附作用和对钨溅射的抑制效果。值得注意的是,硼(B-II)发射在注入阶段增加100%,证实硼粉成功进入等离子体并形成涂层;而碳(C-III)发射在累计注入18mg 后反常升至基线的1.75倍,推测与硼溅射再沉积碳或刮削层(SOL)参数变化相关,需进一步研究。

- 能量约束的稳定:尽管密度下降,芯部电子温度在预注入阶段从1.8keV升至 3.5keV(升幅 94%),等离子体储能(Wₘₕₐ)却保持稳定,符合恒定芯部电子压力下的密度-温度补偿机制,表明等离子体整体约束性能未受负面影响。

四、H模等离子体中的关键验证

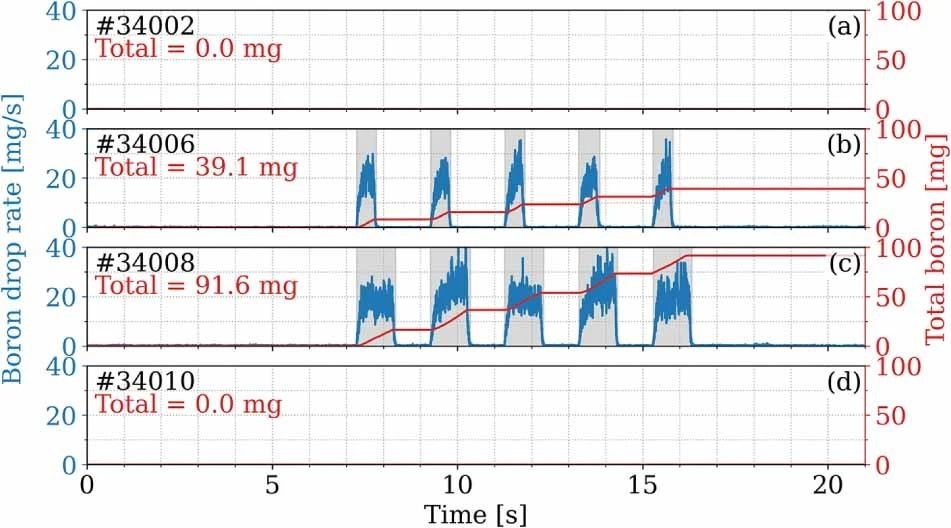

在19.5秒的H模放电中,累计注入131mg硼粉的实验进一步验证了技术的普适性,并揭示了新的物理机制。

核心参数的优化趋势:

核心电子密度降低30%,有效电荷数Zeff从2.5降至 2.0(降幅 20%),直接反映杂质总含量的减少。总辐射功率降低 40%,且辐射分布呈现 "芯部降、SOL稳" 的特征,与L模结果一致,表明硼粉注入对不同约束模式均有效。

ELM行为的变化:

边缘局域模(ELM)的 Dα信号幅度增加43%,这与Zeff降低导致的台基碰撞率下降相关,符合ELM幅度与碰撞率的负相关性理论,为理解边界不稳定性提供了新视角。

粒子平衡与壁泵浦特性:

全局粒子平衡分析显示,稳态阶段壁泵浦率变化<2%(从5.0×10²⁰D/s至4.9×10²⁰D/s),但启动阶段壁加料(释气)显著减少,表明硼膜主要通过抑制初始粒子释放发挥作用。值得注意的是,氘保留率仅为0.001D/B 原子,说明该技术对燃料滞留影响微弱,规避了聚变堆中的一大潜在风险。

五、颠覆性意义与未来展望

这项研究的发现具有多维度的突破性意义:

技术层面:首次在钨偏滤器KSTAR中证实,硼粉注入可实时降低氧和钨杂质水平,且效果优于ASDEX-Upgrade、WEST等装置——在其他装置中钨发射常因硼注入暂时升高,而KSTAR中钨发射持续降低,可能源于硼膜对钨表面的有效覆盖或SOL离子能量的降低。这一独特现象为钨杂质控制提供了新思路。

机制层面:动态粒子平衡分析表明,壁处理效果主要源于本征杂质减少,而非壁再循环率变化,这与传统认知不同,为优化壁处理策略提供了关键依据。同时,L模与H模对硼粉需求量的差异(20mg vs 100mg),揭示了辅助功率和等离子体密度对硼消耗的显著影响,为剂量优化指明方向。

应用前景:研究结果直接支持将低Z粉末注入作为ITER的风险缓解策略——ITER已将GDB纳入研究计划(

ITER全钨第一壁的背后:高效硼化系统预计将在2028年开始安装

),而硼粉注入可作为实时补充手段,助力实现 Q=10的目标。未来需进一步研究硼膜的氧化演化(从亚氧化物到B₂O₃的转变),确定膜失效阈值,为开发反馈控制系统奠定基础。

随着KSTAR后续实验的推进,硼粉注入技术有望在聚变堆的长脉冲稳定运行中发挥核心作用,让人类离清洁聚变能源的梦想更近一步。

参考资料:

- https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/adf123

- https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/adf123/pdf

- https://biz.chosun.com/en/en-science/2025/08/06/R2X3DJXW5ND45H3GGPHUXUZZOY/