8月5日,美国密歇根大学工程学院科研人员在模拟聚变能极端环境的实验中,证明了一种旨在捕获有害氦气的新型先进钢材(RAFM钢)中的关键纳米粒子——碳化钛(TiC),在承受高剂量辐射后会溶解失效,导致材料发生膨胀。这一发现为未来聚变反应堆材料的优化设计指明了方向。

一、研究背景

聚变能被视为比现有核裂变更清洁、可持续的未来能源。其优势在于:

燃料丰富:

可利用海水中的氢同位素,而非有限的铀资源。

废物易处理

:

主要产生氦气和短寿命放射性废物。比裂变产生的长寿命放射性废物更容易处理。

本质安全:

事故发生时反应自动停止,无熔毁风险。

然而,实现聚变能的巨大挑战在于其需要面临的

极端复杂的环境

:反应核心温度高达1亿摄氏度,聚变堆结构材料(如RAFM钢)需承受约600℃的高温、强辐射以及聚变中子产生的大量氦气。氦气在材料内部积聚会导致膨胀

和变形

,威胁装置安全运行。

二、新型RAFM钢—CNA9

为应对挑战,橡树岭国家实验室(ORNL)开发了新一代低活化铁素体/马氏体钢(RAFM钢),名为“CNA9”(Castable Nanostructured Alloy #9)。其核心创新在于引入了数十亿个纳米级碳化钛(TiC)颗粒

。

该设计初衷是希望这些颗粒能有效

吸收辐照损伤

并

捕获

聚变产生的

氦原子

,将其“锁”在颗粒表面形成气泡,从而防止氦气在基体钢中扩散导致整体肿胀。

三、测试方法和结果

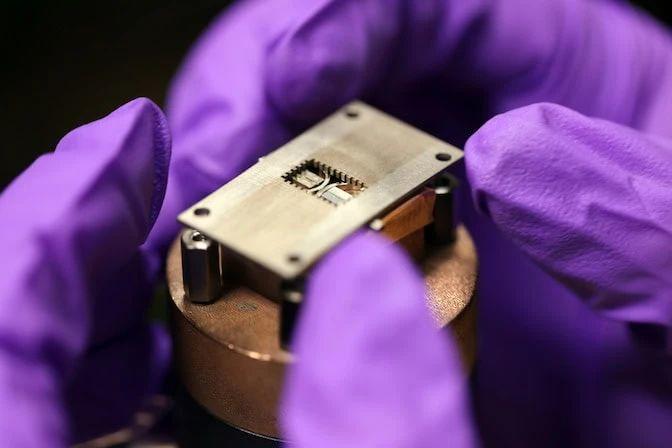

以往测试通常单独考察抗辐照或抗氦气性能。密歇根大学工程学院领衔的科研团队采用了更贴近真实聚变环境的“双离子束辐照”

技术进行测试:即在使用粒子加速器

同时

使用一束铁离子束(模拟中子撞击造成的辐照

损伤)和

一束氦离子束(引入氦气)轰击RAFM钢。

而在实验过程中,研究人员可以精细调整辐照损伤水平、氦浓度和温度(300-600°C),以更好地了解剂量对材料的影响。实验结果表明:

在约500°C时,RAFM钢的TiC颗粒确实能在其表面以气泡形式捕获部分氦气,且效果最佳。

当辐照损伤水平

较低(<15 dpa)且温度较高(500-600°C)

时,TiC颗粒表现稳定。

当辐照损伤达到

高水平(50-100 dpa)

时,无论温度如何,TiC颗粒

完全溶解

。

溶解的后果:失去TiC颗粒的捕获能力后,大量氦气在钢材基体中形成气泡,导致材料在最高辐照剂量下显著膨胀(约2%)。

这一结果超出了研究人员的预期,密歇根大学核工程与放射科学系教授

Kevin Field表示:“高辐照剂量(>15 dpa)的结果令人惊讶,因为我们预计在最高温度下评估碳化钛沉淀物仍然稳定,但显然情况并非如此”。这意味着当前CNA9在聚变堆长期运行(高累积剂量)的早期阶段就可能

丧失关键的抗膨胀能力

。

橡树岭国家实验室的研究人员Ying Yang指出,TiC与氦的优先结合证明了其在设计中的有益作用,而其在高辐照剂量下的溶解则为未来设计更稳定的TiC颗粒提供了关键指导。

四、改进措施

下一步,研究人员建议通过将碳化钛(TiC)沉淀物的密度提高1000倍来调整钢材,以更有效地防止膨胀,并以不同的速率进行更多的离子束测试,以更好地模拟聚变能环境。

据悉,这项开创性的系统研究由密歇根大学工程师领导,研究成果分三篇论文发表于《

Acta Materialia

》和《

Journal of Nuclear Materials

》

。实验工作在美国能源部聚变能源科学计划等资助下,于密歇根离子束实验室和密歇根材料表征中心完成。

参考资料:

- https://news.engin.umich.edu/2025/08/a-dual-ion-beam-tests-new-steel-under-fusion-energy-producing-conditions/