8月20日,由加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)等机构组成的科研团队在《Nature》上发表了一项突破性研究成果,他们设计并搭建了名为 “Thunderbird Reactor” (雷鸟反应堆)的台式粒子加速器,首次证实在电子伏特(eV)能量尺度下进行的电化学负载,能够显著提升兆电子伏特(MeV)能量尺度下的氘-氘(D-D)核聚变反应率,平均增幅达15%。这一发现为核聚变研究搭建了化学反应与核反应之间的桥梁,为未来高效核聚变系统的开发提供了全新思路。

一、研究背景

核聚变能量应用的核心目标是创造能量输出大于启动反应所需能量的条件,而这一过程受劳森判据(Lawson criterion)约束,即聚变反应率由燃料密度、约束时间和温度共同决定。目前,广泛研究的磁约束聚变和惯性约束聚变技术,其燃料密度分别约为10²⁰m⁻³和10³¹m⁻³,但惯性约束下的高密度仅能维持数百皮秒,难以实现持续稳定的能量输出。相比之下,固态金属晶格(solid metal lattice)中可轻松实现10²⁸m⁻³ 的氘燃料密度,为提升聚变效率提供了潜在路径。

从历史研究来看,1934年,奥利芬特(Oliphant)和卢瑟福(Rutherford)首次实现了D-D核聚变,他们通过高能氘离子轰击镀有氘化材料的固态金属靶,观察到聚变现象。此后,液体、气体和等离子体靶的聚变反应相继被证实,但固态靶的聚变研究仍存在诸多待探索之处。1989年,弗莱施曼(Fleischmann)和庞斯(Pons)声称在氘氧化电解过程中,钯阴极产生了异常热量,并将其归因于钯晶格中氘的核聚变,但这一结果因无法被独立验证而遭否定。尽管如此,这一争议引发了科学界对 “低能过程影响高能核反应” 的思考,为本研究奠定了探索基础。

二、研究目的

本研究旨在验证一个核心假设:通过电化学方法向金属靶加载氘燃料,能否提高靶内D-D核聚变事件的发生概率。具体而言,研究团队希望明确在eV能量尺度的电化学过程,是否能够对MeV能量尺度的核反应产生可测量的影响,并通过直接检测核聚变产生的核信号(如中子),而非间接的热量变化,来验证这一效应的真实性,从而为核聚变研究提供更可靠的实验依据。

三、实验设备

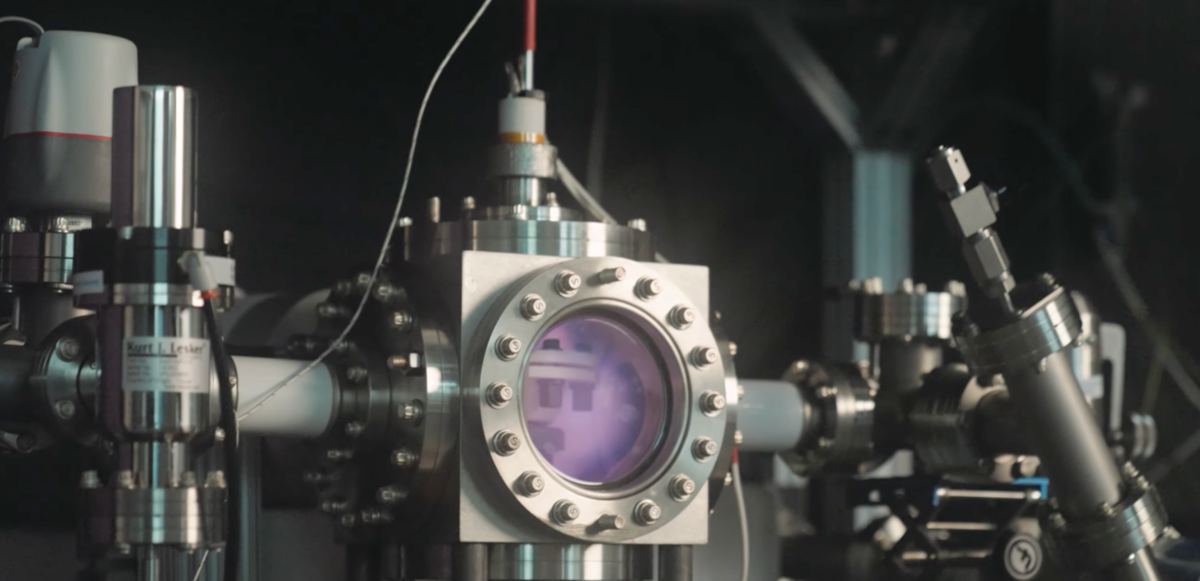

研究团队设计的 “Thunderbird Reactor” 实验装置,这是一台定制的台式粒子加速器与电化学反应器,主要由三个核心组件构成:等离子体推进器、真空室和电化学池,整体尺寸仅为120×80×70cm³,可放置于标准实验室工作台上。

等离子体推进器:采用2.45GHz 微波发生器电离氘气(D₂)产生氘离子(D⁺),通过一组轴向环形磁铁将等离子体喷射至真空室。推进器配备比例-积分-微分(PID)控制系统,可将等离子体电流稳定在0.5mA。

真空室

:采用6英寸六通标准ConFlat法兰立方体结构,通过涡轮泵和干涡旋泵维持10⁻⁵ torr的真空环境,确保氘离子在无碰撞条件下到达靶材。真空室内还配备残余气体分析仪,用于监测气体成分变化。

电化学池

:以300μm厚的钯片为靶材(同时作为阴极),铱丝为阳极,电解液为2M K₂CO₃的重水溶液(D₂O)。通过恒电流仪施加200mA 电流,使D₂O在钯靶表面还原为氘原子(D)和OD⁻,氘原子随后被钯晶格吸收。钯靶同时作为真空室与电化学池的物理分隔膜,兼具聚变靶、阴极和隔离功能。

四、实验过程

实验分为两个主要阶段,均以中子产率作为核聚变事件的监测指标:

阶段 I(等离子体加载):向等离子体推进器通入0.5 sccm 的氘气,启动微波发生器(200W点火,15W维持)产生等离子体。通过向钯靶施加-30kV的 “鞘电压”,排斥电子并形成富含D⁺的等离子体鞘层,将D⁺加速至keV能量级并注入钯晶格。持续监测中子产率,直至其稳定在130-140n/s(约30分钟后),此时定义为稳态(数据波动在均值的±5%以内)。

阶段II(电化学负载)

:在阶段I达到稳态后,启动电化学池,通过200mA电流驱动氘的电化学加载。为确保实验可靠性,每次阶段II前需将钯靶在400°C、10⁻⁵torr真空下退火1小时,彻底去除残留氘,并用X射线衍射(XRD)验证晶格恢复状态。实验中通过原位XRD监测钯晶格中氘的加载情况,确认D/Pd摩尔比可达0.7。

五、实验结果

实验中观察到的D-D聚变主要通过两种路径进行:一是生成氦-3(³He)和中子(n),反应式为D+D→³He+n,其中中子动能为2.45MeV;二是生成氚(³H)和质子(¹H),反应式为D+D→³H+¹H,质子动能为3.02MeV。第三种可能路径(生成⁴He 和伽马射线)因概率极低(<0.01%)未被纳入分析。

三次独立实验结果显示,在阶段I(仅等离子体加载)中,中子产率稳定值分别为 135.5 (5) n/s、142.9 (5) n/s 和 138.6 (3) n/s;启动阶段II(电化学负载)后,中子产率分别增至156.7 (4) n/s、159.2 (5) n/s 和164.3 (13) n/s,平均增幅为15 (2)%。这一增强效应在电化学池关闭后仍能维持(波动不超过 2%),再次开启时虽有提升但幅度降至6%,表明电化学负载的氘在钯晶格中具有一定稳定性。

科研团队还进行了对照组实验,使用2M K₂CO₃的普通水溶液(H₂O)替代重水溶液(D₂O)进行实验时,电化学加载后中子产率下降88.3(3)%,证实聚变率的提升确实与氘的电化学加载相关,而非其他因素干扰。

六、结论及未来展望

本研究通过 “Thunderbird Reactor” 实现了eV尺度电化学过程对MeV尺度核反应的调控,首次明确证实电化学负载可使金属靶中的D-D聚变率平均增加15(2)%。这一结果的核心机制在于:电化学方法显著提高了钯晶格中氘的密度(D/Pd比达0.7),从而增加了氘核碰撞概率,最终提升聚变率。

尽管实验结果具有突破性,但目前 “Thunderbird Reactor” 的能量输出仍极低(约10⁻⁹ W),远低于输入功率(15W),尚未达到净能量增益的目标。此外,钯靶的氘加载量受限于室温下D/Pd 比的最大值(约1),这也制约了聚变率的进一步提升。基于本研究的发现,未来可从多个方向推进核聚变技术的发展:探索更高载氘材料(如铌钛)、探索次级聚变反应等等。

总之,“Thunderbird Reactor” 作为首个可在台式规模下实现电化学增强核聚变的装置,为跨尺度调控核反应开辟了新途径,其设计理念和实验结果将推动核聚变科学与技术向更高效、更易实现的方向发展。

参考链接:

- https://science.ubc.ca/news/2025-08/researchers-use-electrochemistry-boost-nuclear-fusion-rates

- https://www.nature.com/articles/s41586-025-09042-7