8月12日,英国核聚变初创公司Tokamak Energy首席执行官Warrick Matthews在接受《泰晤士报》(The Times)采访时,透露了公司未来的业务规划、商业化路径和融资计划等重要信息,侧面也反映出聚变公司正试图通过技术衍生应用,实现早期商业闭环。本篇文章,我们将从Tokamak Energy最新的规划切入,浅谈聚变企业推进商业化时不同的“务实”选择。

2025年6月23日,英国商业贸易部发布《现代工业战略》(Modern Industrial Strategy 2025),将清洁能源列为推动英国经济发展的八大关键技术之一。同日,英国原子能管理局(UKAEA)发布《工业战略:清洁能源产业部门计划(Industrial Strategy:Clean Energy Industries Sector Plan)(英国发布《工业战略:清洁能源产业部门计划》,预计2025年公布聚变能源部署计划),正式将核聚变能源列为六大前沿清洁能源产业之一,其他五项产业包括:风能(陆上、海上和浮动海上风电)、核裂变、碳捕获利用与封存(CCUS,包括温室气体去除 GGRs)、氢能和热泵。

一、Tokamak Energy介绍

Tokamak Energy,成立于2009年,是英国原子能管理局(UKAEA)的衍生公司,目前也是欧洲唯一一家从事托卡马克(球形托卡马克)路线的商业聚变公司,致力于开发紧凑型球形托卡马克和高温超导(HTS)磁体技术,从而以最有效率和商业吸引力的路径实现聚变能源。2022年,ST40装置达到1亿摄氏度的离子温度,并实现了当时所有私营聚变企业中最高的聚变三乘积。据了解,该公司目前也是日本示范聚变电站项目(FAST)的设计与技术合作伙伴之一。

融资层面,Tokamak Energy迄今已筹集3.35亿美元,其中6000万美元为赠款资金,主要来自英国和美国,其余则来自私人投资者。早期投资人包括Capri Sun饮料的创始人Hans-Peter Wild、以及Next集团总裁Lord Wolfson,后者目前仍是该公司的最大股东。2024年,Tokamak Energy的C轮融资还吸引了英国政府旗下的英国商业银行(British Business Bank)等机构的投资。

二、Tokamak Energy未来规划

在接受《泰晤士报》采访时,Tokamak Energy首席执行官Warrick Matthews重点提到三点信息:

1.定位调整:致力于成为核聚变公私合作伙伴关系中的私营力量

Warrick Matthews表示,Tokamak Energy目前已不再追求独自将核聚变商业化的最初目标,如今旨在成为 “在全球范围内日益增多的公私合作伙伴关系中的私营核聚变公司”。他也阐述了定位调整的内在逻辑:一是从私人资本筹集数十亿美元并不现实,调整后有助于融资负担;二是核聚变仍然有一些难题亟待集合多方资源(包括政府和国家实验室)来攻克

据了解,Tokamak Energy目前已经成为竞争STEP(“球形托卡马克能源发电”项目)工程合作伙伴的财团——Celestial JV的成员之一(英国核聚变示范工厂建设和工程合作伙伴名单公布),其他成员包括Eni UK Limited(牵头方)、 AtkinsRealis、Jacobs Clean Energy (现已更名为Amentum)、 Westinghouse。据悉,STEP工程合作伙伴最终入选者将在2026年公布。

2.加速推进商业化:探索高温超导磁体技术在更多场景的应用

基于Tokamak Energy在高温超导磁体方面的技术积累,公司将专注于推进磁体技术的商业化,探索其在医疗、潜艇推进等多个领域的应用,目标在2031年前通过磁体技术商业化实现“高盈利”。

3.融资即将开启:短期估值10亿美元,中长期估值达到数十亿美元

Warrick Matthews同时提到,Tokamak Energy即将开启新一轮价值1.5-2亿美元的融资计划,目前估值超过10亿美元,成为核聚变领域又一支“独角兽”企业。与此同时,他还希望能在2030年前按照数十亿美元估值继续融资。在融资方的选择上,Warrick Matthews也坦言当前阶段核聚变的融资不再适用于纯粹的风险投资模式,因此他也在积极关注机机构投资和养老基金领域的投资可能性。

三、公私合作伙伴关系代表性项目

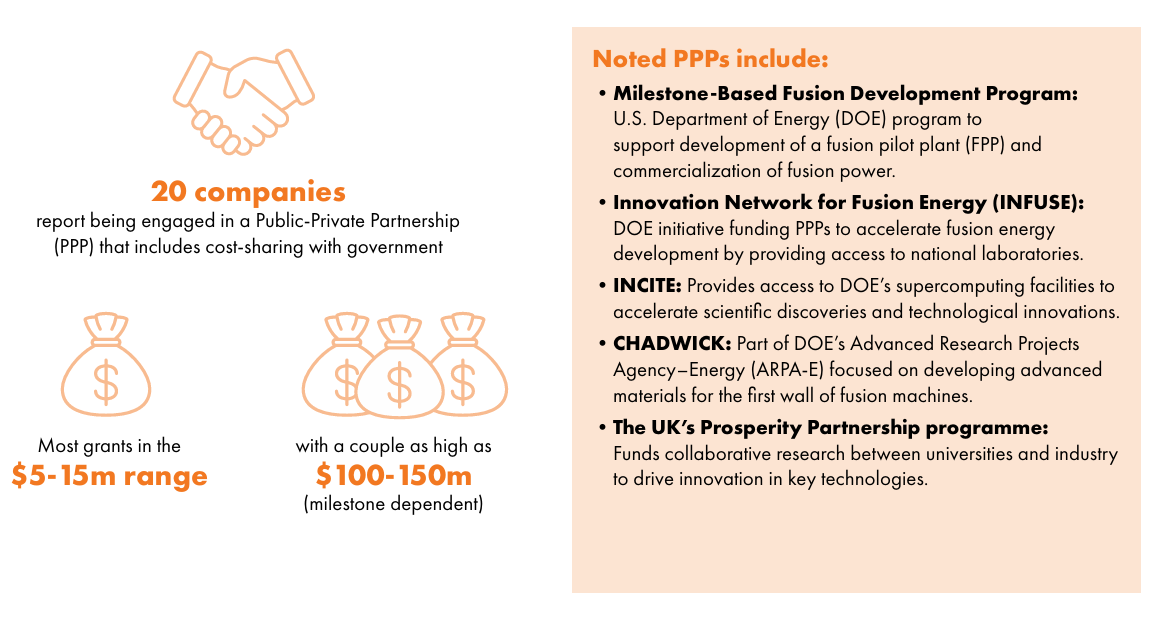

今年7月,美国聚变工业协会(FIA)发布了《The global fusion industry in 2025》。报告显示,受访的53家公司中,有20家在过去的一年内报告参与了公私合作伙伴关系项目(Public-Private Partnership),大多数项目政府拨款在500万-1500万美元区间。

比较知名的公私合作伙伴关系包括:

基于里程碑的聚变开发计划(

Milestone-Based Fusion Development Program

):美国能源部(DOE)支持聚变试点工厂(FPP)和聚变能源商业化发展的计划。

聚变能源创新网络(

Innovation Network for Fusion Energy,

INFUSE):DOE的倡议,通过提供对国家实验室的访问资金来加速聚变能源的发展。

INCITE:提供对DOE超级计算设施的访问,以加速科学发现和技术创新。

CHADWICK:属于DOE高级研究项目局-能源(ARPA-E),专注于开发用聚变装置第一壁的先进材料。

繁荣合作伙伴关系计划(

Prosperity Partnership programme

):英国资助大学与工业之间的合作研究,以推动关键技术的创新,同时这也是推动英国2040年建成STEP的核心计划之一。

四、聚变公司商业化“务实”选择

聚变装置的开发需要的资金极其庞大,单纯依靠融资难以支撑企业的长期发展运营,因此有不少聚变商业企业积极探索“务实可行”的商业路径,大致可以分为三类:

1.装置研发与技术变现并行:以衍生成果提前打开收益窗口

全球可控核聚变的头号明星企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)除了在建设其高温超导托卡马克装置SPARC之外,也在推进将其磁体技术形成商业闭环,目前已经向威斯康星大学麦迪逊分校(UW-Madison)和仿星器公司Type One Energy形成销售。

澳大利亚激光聚变公司HB11通过销售激光靶材给研究机构,以及最终销售激光器,来提前开始产生收益

2.聚焦供应链环节:从 “造装置” 转向 “供核心” 的专业化布局

这部分以日本Kyoto Fusioneering、英国First Light Fusion为典型代表。

Kyoto Fusioneering成立于2019年,是日本最早的专注推动核聚变商业化的公司,致力于开发先进核聚变技术以加速实现聚变能源。公司专注研发核聚变能源生产的关键技术,主要围绕三大业务板块运营:内部研发(R&D)、核心产品开发(如回旋管与氚燃料循环系统、能量转换系统),以及为公共和私人核聚变开发商提供咨询服务。其关键技术已经向General Atomics、Tokamak Energy、Openstar Technologies等公司形成技术输出。

First Light Fusion成立于2011年,起初专注于惯性约束核聚变技术研发。公司的核心技术就是其独有的"放大器”技术:通过将压力放大至极端条件,显著降低聚变反应对驱动装置的能量需求。公司拥有英国最大的两级气枪(Big Friendly Gun)和欧洲最大脉冲动力设施(Machine 3)等实验设施,为其技术验证提供硬件支撑。但是在今年2月,公司宣布重大战略调整,放弃原有商业化聚变装置的开发,转而专注于向友商和其他客户提供“放大器”产品。

3.短期盈利铺垫长期:以非聚变业务为基,锚定远期聚变赛道

除了上述提到的两种,还有一类企业是当前不从事聚变业务,但是远期又有聚变计划。以美国SHINE Technologies为例,该公司成立于2005年,致力于以中子技术为核心,通过医用同位素和工业检测实现盈利,逐步推进核废料回收,最终导向聚变能源的长期愿景。在同位素制备领域,公司已经在镥-177(能够释放β射线,具有杀伤肿瘤的作用)上实现商业化供应,钼-99项目获美国能源部(DOE/NNSA)累计超1亿美元的资助,旨在解决美国供应短缺。

Warrick Matth

ews表示:“纵观全球,在核聚变专业知识——尤其是高温超导磁体专业知识领域,我们处于核心地位。牛津郡周边拥有大量的人才,我们也从全球各地吸纳人才。我们希望将此转化为英国的规模化成功案例。英国需要一个硬科技领军者,我们希望成为这样的典范。”未来,或许会有更多的聚变初创企业加入到类似Tokamak Energy的商业化规划阵营中来。

参考链接:

- https://tokamakenergy.com/2025/08/12/can-the-uk-put-a-rocket-under-its-ambitious-green-power-companies/

- https://tokamakenergy.com/wp-content/uploads/2025/08/The-Times-Tokamak-Energy.pdf

- https://www.thetimes.com/business-money/companies/article/can-the-uk-put-a-rocket-under-its-ambitious-green-power-companies-sddn07wp9?msockid=05205e80a9fc6f5f19754b5ca8e46ead

- https://www.gov.uk/government/collections/the-uks-modern-industrial-strategy-2025