2022年2月,英国牛津郡Tokamak Energy公司的实验室里,一组数据让全球聚变界沸腾:其旗下的ST40高场球形托卡马克装置,成功将等离子体离子温度加热至1.1亿摄氏度——这是人类在球形托卡马克装置上实现的最高温度,也是商业聚变能源道路上的关键一跃。

鲜为人知的是,这一突破并非单一企业的功劳。背后是一场横跨大西洋的公私协同实验:英国私营聚变企业Tokamak Energy(TE)与美国普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)、橡树岭国家实验室(ORNL)等公立科研机构,通过美国《合作研究与开发协议》(CRADA)构建的全球首个聚变领域跨国公私合作伙伴关系(Public-Private Partnership,PPP)。9月4日发表于《Fusion Science and Technology》的论文,系统揭秘了这一合作如何以493万美元公投资金撬动百亿级商业化价值,为聚变研发提供了可复制的“ST40模式”。

一、聚变困局与PPP破题:当私营热情遇上公立积淀

聚变能源被视为 “终极能源”,但其研发长期面临 “投入大、周期长、转化慢” 的三重困境。传统模式中,公立实验室主导基础研究,但设备迭代迟缓;私营企业聚焦商业化,却受限于科研团队规模——这种割裂一度让聚变商业化停留在 “实验室到工程化” 的鸿沟前。

转机出现在近十年。随着全球私营聚变部门崛起,格局开始重塑。截至2024年7月,全球已有至少45家私营聚变企业(编者注:2025年扩大至53家),总投资达71亿美元(编者注:2025年增加值97亿美元),企业在紧凑型装置、高温超导等关键技术上的突破,让 “近商业化” 成为可能。与此同时,各国政府意识到:单靠一方难以突破瓶颈,公私合作(PPP)成为必然选择。2023-2024年,全球聚变公私合作融资从2.71亿美元飙升至4.26亿美元(编者注:2025年提高至7.95亿美元),目标直指2030年代中期建成聚变试验堆(FPP)。

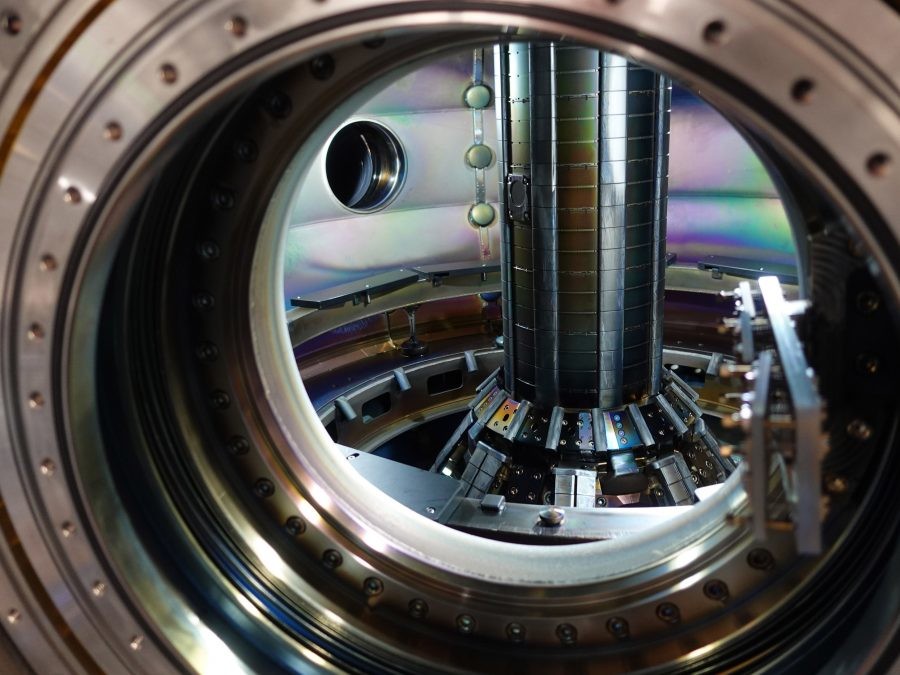

ST40合作正是在这样的背景下诞生。2019年,TE——这家以 “球形托卡马克+高温超导磁体” 为核心路线的英国企业,面临一个现实难题:其ST40装置虽具备 “高磁场(2.1T,是同类装置的两倍)、紧凑型” 的独特优势,但初期团队仅能覆盖设备操作、基础诊断等工作,缺乏突破核心物理问题的科研能力。而另一边,美国PPPL等实验室正因旗下NSTX-U(

美国球形托卡马克的代表:NSTX-U

)的工程延误,急需高磁场平台开展球形托卡马克物理研究。

“需求的完美契合,让这场跨洋合作水到渠成。” 论文通讯作者、TE科学家Steven McNamara在文中指出。美国能源部(DOE)很快通过聚变能源科学(FES)项目注入493万美元,支持公立实验室参与ST40研究,一场基于CRADA协议的公私协同实验正式启动。

二、1.1亿度的协同密码:从设备平台到技术互补

ST40的1.1亿度突破,是公私双方技术能力 “精准咬合” 的结果。这场突破的核心逻辑,并非简单的 “企业提供设备+公立提供资金”,而是深度的技术分工与能力互补。

对于TE而言,公立实验室的核心价值在于 “填补科研短板”。为验证等离子体温度,PPPL团队带来了关键的“TRANSP代码”——这一用于解析等离子体参数的数值工具,能通过杂质离子温度反推核心离子温度,最终确认ST40的中心温度达到9.6keV(约1.1亿摄氏度)。ORNL则优化了“电荷交换复合光谱(CXRS)诊断系统”,通过调整光学布局和分析算法,将温度测量精度提升30%,为突破提供了可靠的实验依据。

“没有公立实验室的诊断技术支撑,我们很难精准验证这一里程碑。” 论文提中到,TE初期的诊断体系仅能满足基础测量,而PPPL出借的高速CCD相机、ORNL开发的偏滤器热通量分析工具(FAHF与IRRITIANT),让ST40的诊断能力从 “入门级” 跃升至 “国际先进水平”。例如,ORNL安装的红外相机与磁屏蔽系统,能实时捕捉偏滤器表面的热分布,解决了紧凑型装置 “散热难” 的关键问题。

对美国公立实验室而言,ST40则是 “不可替代的实验平台”。因NSTX-U的工程延误,美国在高场球形托卡马克领域的研究一度停滞,而ST40的2.1T磁场,恰好为其提供了“独一无二的参数空间”。PPPL利用这一平台发现 “热离子模式下,能量约束与等离子体同位素质量呈强相关”,为未来聚变堆的燃料配比提供了关键依据;ORNL则通过实验观测到偏滤器热通量的“双分支特性”——部分放电中,热通量衰减长度比传统预测值窄10倍,这一发现颠覆了紧凑型装置的散热设计思路。

这种“平台换技术、技术促突破” 的互补模式,让ST40在5年合作期内产出12篇同行评议论文、20余次国际会议报告,不仅实现了企业的技术里程碑,更填补了3项聚变物理领域的科学缺口。

三、拆解 “ST40 模式”:公私协同的四大核心法则

ST40合作的成功,绝非仅仅是资金与设备的简单叠加,而是一次精心设计与执行的制度创新。它为我们提供了一个近乎完美的“范本”,揭示了在尖端科技领域,如何让公私两大体系从“物理毗邻”走向“化学融合”。其成功可归结为四个环环相扣的核心要素,它们共同构成了一种可复制、可推广的新型创新范式。

1. 目标对齐——聚焦“交集领域” 避免协同内耗

公私合作最大的挑战,往往源于根本使命的不同:私营部门追求在特定路径上快速实现技术商业化,而公立机构则致力于拓宽整个领域的基础科学认知。

ST40合作的精明之处在于,它没有试图模糊或调和这一根本差异,而是

精准地找到了一个双方价值的“最大公约数”

。对于TE而言,ST40是验证其球形托卡马克结合高温超导磁体技术路线的核心实验装置,其每一个里程碑都关乎公司的生存与发展。对于PPPL和ORNL而言,NSTX-U的停摆使其研究人员急需一个高场强球形托卡马克平台,以继续推进其被国家赋予的研究使命——理解约束、传输、偏滤器物理等关键问题。

ST40的独特参数(2.1T的场强、紧凑的尺寸)恰好成为了这个“价值锚点”。TE需要借助国家实验室的智慧来解锁ST40的全部潜力,以达成其商业里程碑;国家实验室则需要ST40的独特参数空间来推进其基础科学研究。

两者的核心目标在ST40这个物理装置上实现了完美的“对齐”

。这种对齐不是泛泛而谈,而是通过CRADA中15项具体任务被逐一落实,确保了每一份投入都能同时满足双方的核心利益。

2. 灵活协议——以CRADA为框架应对变量

与传统政府主导的大型项目计划不同,ST40合作展现出了惊人的灵活性。其CRADA被设计为一个

“伞状协议”(Umbrella Agreement)

:它确立了合作的战略框架、总体目标和基本原则,而非僵化地规定未来五年每一个季度要完成的细节。

这种设计充分尊重了创新探索的不确定性和初创企业的敏捷特性。在五年合作期内,ST40的诊断系统在升级、运行计划因疫情或设备状态而调整、新的科学问题不断涌现。然而,由于顶层框架的包容性,合作双方可以动态地调整具体的研究子任务和资源分配,而不必陷入冗长的合同重新谈判中。

例如,当团队发现高能粒子不稳定性与H模转换之间存在有趣关联时,他们可以迅速分配机时进行“机会主义”的研究,而这在传统僵化的合作条款下几乎是不可想象的。这种

“战略上稳定,战术上敏捷”

的框架,是合作能持续产出成果并适应变化的关键。

3. 开放与保护平衡——数据共享不碰IP红线

在涉及核心技术的公私合作中,知识产权(IP)往往是最敏感、最容易导致合作破裂的“雷区”。TE采取了大胆而明智的策略:

将“整个ST40实验项目”视为一个开放的科研平台,同时对平台之外的公司核心技术(如其HTS磁体设计、电厂设计软件等)实施严格的IP保护。

具体而言,TE向公立合作伙伴敞开了所有实验数据、操作日志和大部分分析工具,甚至为其开设了访问内部系统的账号。这种“玻璃房”式的透明度,极大地激发了公立研究人员的归属感和积极性,使他们能够像操作自家装置一样深度参与ST40的科研工作。

同时,通过CRADA中

30天的预发表审查机制

,TE巧妙地平衡了开放与保护的需求:既保证了科学发现的公开和传播,又为自己赢得了时间,以确保即将公开发表的成果不会意外泄露其核心商业机密。这种清晰、透明且互惠的规则,成功地将IP从“合作的绊脚石”转变为“互信的基石”。

4. 深度嵌入——打破 “机构壁垒” 构建虚拟团队

最值得称道的,或许是合作中人的因素。美国国家实验室的研究人员并非仅仅是远程提供分析建议的“顾问”,而是被

深度嵌入(Embedded)

到TE的各个团队中——诊断组、运行组、物理分析组,甚至项目计划委员会。

他们参加TE的每日晨会、周度科学评审和长期规划会议。他们的意见被认真听取,他们的建议被快速响应。这种安排打破了传统的“我们-他们”的隔阂,塑造了一种

“我们的ST40”

的共同身份认同。它传递出一个强烈信号:我们是一个团队,拥有共同的目标。

这种深度协作的文化,甚至在疫情期间的远程工作中也得到了延续。而当限制解除,美国研究人员得以亲赴英国现场时,这种面对面的交流进一步催化了创新——许多关于诊断优化的奇思妙想,正是在实验室现场的即时碰撞中产生的。

四、从试点到标杆:聚变商业化进入 “协同2.0 时代”

ST40的影响已超越单一项目。2024年底,TE、美国DOE与英国能源安全与净零部(DESNZ)共同宣布:投入5200万美元升级ST40,将其改造为 “近商业化验证平台”——替换高Z材料面向等离子体部件、安装1MW回旋管、升级超导磁体测试系统,目标是2030年前验证 “聚变堆级” 等离子体运行模式。

这一跨国合作被视为“ST40模式” 的升级延伸,而美国DOE的 “私营设施研究计划” 更是直接复制其核心原则:鼓励公立实验室与私营企业合作,利用私营装置开展基础研究,预计将带动10余个类似项目落地。

如今,全球聚变界正掀起“ST40模式” 的复制浪潮:日本FAST项目借鉴其数据共享机制,德国Fusion2040计划引入CRADA协议框架。这场始于牛津郡实验室的协同实验,正在重塑聚变能源的研发格局,让“终极能源” 的商业化距离更近一步。

参考链接:

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15361055.2025.2515662#abstract